Agosto 6, 2021

La Dulce María Loynaz (1902-1997) que creemos conocer es la de la foto con expresión melancólica y meditabunda, pero con cierto aire enérgico. Es la poeta, anciana y solitaria, de tono incisivo, a veces casi hiriente. Pero el que pretenda encerrar la naturaleza humana dentro de estereotipos puede caer en un error. Somos seres diversos, imprevisibles en nuestras manifestaciones, irregulares, muchas veces contradictorios, y la poetisa no escapó de ello.

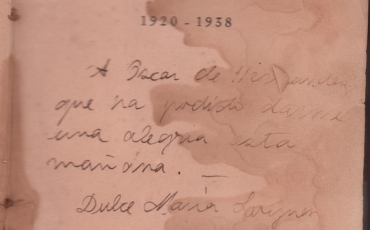

Bautizada con el nombre de María Mercedes Loynaz Muñoz, en casa recibió el apodo de Dulce María con el cual fue conocida. A los 17 años publicó sus primeros poemas en el periódico La Nación; a los 24 se graduó de Derecho Civil, profesión que, si bien no fue su vocación ejercer, mantuvo hasta 1961 y por la cual fue reconocida, en 1944, con la desaparecida Orden González Lanuza, siendo la primera mujer en recibirla. Valga añadir, además, que en su época las abogadas podían contarse con los dedos de las manos.

Se ha dicho, con exceso de ligereza, que casi todas las poetisas han estado marcadas por la tragedia. Ese signo de desgracia que suelen verles asociado es un razonamiento no explicado; aún más si consideramos los azarosos caminos que deben andar los amantes de las letras, sin importar su género o geografía.

Quizás ese signo de adversidad que han visto en sus vidas es una consecuencia de su desenvolvimiento en un contexto rebosado de prejuicios hacia la participación de las mujeres en un ámbito tradicionalmente dominado por hombres. De hecho, Dulce María durante mucho tiempo fue remisa a publicar sus escritos; le faltaba confianza en sí misma y temía a los vaivenes del entorno literario, sometido a complejas circunstancias, donde a veces no basta el talento. Confesó que no tenía la suficiente vanidad para creerse un genio incomprendido, ni la suficiente humildad para admitir que no lo era.

Había conocido la embriaguez de eso que ella misma denominó “la emoción de emocionar”. Introvertida y tímida, aunque orgullosa, la escritora que vivía en su interior luchó arduamente por imponerse a la mujer encadenada a su ámbito doméstico; a la buena ama de casa, la esposa solícita, a la mater familiae, la cual había edificado una vida apacible y en salvaguarda de valores que le eran entrañables. Para fortuna de todos, ganó aquella en la que bullía y fermentaba el don de la escritura.

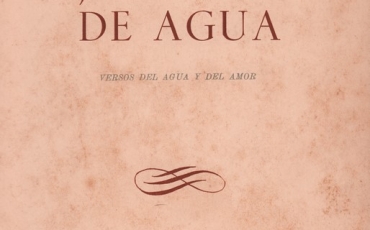

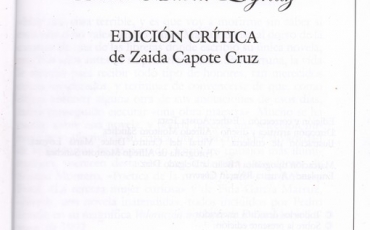

A su primer poemario, Versos (1938), le siguieron Juegos de agua. Versos del agua y del amor (1947), Poemas sin nombre (1953), su única novela, Jardín (1951) y muchos más. La década de los 50′ del pasado siglo fue un período de efervescencia creativa y de una activa vida intelectual. Publicó crónicas semanales en El País y Excélsior. También colaboró en la Revista Grafos, Diario de la Marina, El Mundo, Revista Cubana, Revista Bimestre Cubana y Orígenes. Además, impartió conferencias y participó en recitales.

Su obra recibió aplausos dentro y fuera de Cuba, lo que le valió importantes reconocimientos. El honor más alto: ser la primera mujer latinoamericana, y la segunda mujer en la historia hasta ese momento –la primera fue María Zambrano, en 1988– en recibir el Premio de Literatura Miguel de Cervantes Saavedra, en 1992, un territorio masculino por excelencia. Después de ella, solo lo han recibido 3 mujeres más: Ana María Matute, Elena Poniatowska e Ida Vitale.

![1(1) [1024x768]](http://segundocabo.ohc.cu/wp-content/uploads/2021/07/11-1024x768-1700x1275.jpg)

![1(1) [1024x768] 1(1) [1024x768]](http://segundocabo.ohc.cu/wp-content/uploads/2021/07/11-1024x768.jpg)

![1(1) [1024x768] 1(1) [1024x768]](http://segundocabo.ohc.cu/wp-content/gallery/lizt-alfonso-jul-30-2021/thumbs/thumbs_11-1024x768.jpg)

![2(1) [1024x768] 2(1) [1024x768]](http://segundocabo.ohc.cu/wp-content/gallery/lizt-alfonso-jul-30-2021/thumbs/thumbs_21-1024x768.jpg)

![3(1) [1024x768] 3(1) [1024x768]](http://segundocabo.ohc.cu/wp-content/gallery/lizt-alfonso-jul-30-2021/thumbs/thumbs_31-1024x768.jpg)

![4(1) [1024x768] 4(1) [1024x768]](http://segundocabo.ohc.cu/wp-content/gallery/lizt-alfonso-jul-30-2021/thumbs/thumbs_41-1024x768.jpg)

![3. Alicia Alonso [1024x768] 3. Alicia Alonso [1024x768]](http://segundocabo.ohc.cu/wp-content/gallery/alicia-alonso/thumbs/thumbs_3.-Alicia-Alonso-1024x768.jpg)