Patricia Andino Díaz

Octubre 23, 2020

En fecha tan temprana como 1530 ya se conocía en Rusia el nombre de Cuba, citado por vez primera en un manuscrito del monje Máximo el Greco, que trataba sobre la situación en América luego de la llegada de los colonizadores españoles. No obstante, pasarían más de dos siglos para que llegaran a Cuba los primeros viajeros rusos, a finales del siglo XVIII y principios del XIX.

Estos viajeros eran hombres de letras, marinos, científicos, y dejaron plasmadas sus impresiones sobre el país y su gente en sus relatos de viaje, artículos y libros. Desde aproximaciones poéticas como la de Alexandr Rotchev, quien escribiera que Cuba era “Una isla floreciente en constante primavera sobre la llanura azul del mar…”, hasta los ensayos científicos de Alexandr Lakier o Igor Sivers, este último autor de Cuba, la perla de Las Antillas. Curiosidades de un viaje y de una investigación, una monografía sobre nuestro país, con abundantes datos históricos, geográficos, económicos, culturales y políticos. Anexo al libro, Sivers confeccionó una Bibliografía sobre Cuba que incluía 81 títulos, con trabajos de intelectuales cubanos como Félix Arrate, Ignacio de Urrutia, Fernando Valdés, Francisco de Arango y Parreño o José Antonio Saco.

Por aquella época ya Saco había escrito el libro Historia de la esclavitud, una investigación sobre esta práctica en diversas sociedades. El capítulo 26 estaba dedicado a la Esclavitud y la servidumbre en Rusia, y analizaba el problema del régimen de servidumbre en aquel país.

No obstante, en el siglo XIX el acercamiento a Rusia por parte de los intelectuales cubanos, versó más sobre temas culturales. El periodista y político matancero Martín Morúa Delgado publicó en varios números de Revista Cubana un profundo estudio de la literatura rusa; igualmente investigaron sobre el tema críticos literarios como Enrique José Varona, Manuel Sanguily, José de Armas y Cárdenas y Aurelio Mitjans.

José Martí también discurrió sobre la literatura en ese país, y fue él, según criterio de Julio Le Riverend, quien despertó el interés de la opinión pública cubana hacia las obras de clásicos de la literatura rusa como Pushkin, Gogol, Tolstoi y Dostoievski.

Martí también conocía sobre las artes plásticas rusas, y admiraba la obra del pintor Vasily Vereschaguin, por ello, en 1889 escribió para la prensa argentina un artículo crítico sobre una exhibición de pinturas de Vereschagin en New York. Es interesante que este pintor estuvo en Cuba, en al año 1902, con el propósito de pintar una serie de cuadros sobre la historia de la guerra hispano-cubana-norteamericana.

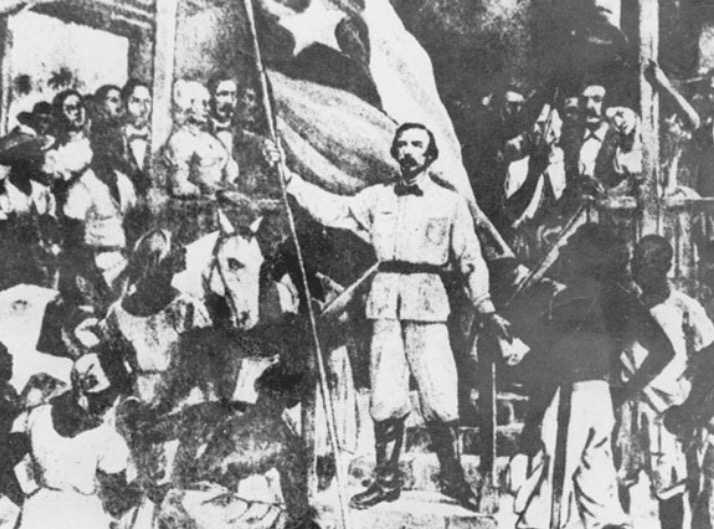

Precisamente en esta guerra participaron tres jóvenes rusos. Llegaron a Cuba en septiembre de 1896, desde New York, con la expedición del general Rius Rivera. El destacamento se dirigió al campamento de Antonio Maceo, que entonces se encontraba en los remates de Guane, y el 24 de septiembre los voluntarios rusos participaron en su primer combate. Solo lucharían junto a los mambises una vez más, pues uno de ellos resultó herido en combate, otro enfermó de fiebre amarilla y el tercero se quedó a cuidar de ellos. Poco después fueron hechos prisioneros por los españoles, enviados a La Habana y encarcelados en El Morro hasta que fueron entregados al cónsul ruso en La Habana, y luego enviados a New York.

Durante todo el siglo XIX el gobierno ruso apoyó los derechos de España sobre sus colonias americanas. Pero al finalizar la guerra del 95 y convertirse Cuba, en 1902, en una República, el zar Nicolás II, mediante documento oficial, reconoció a la nueva república y abogó por el fortalecimiento de la amistad y la comprensión entre ambos países.

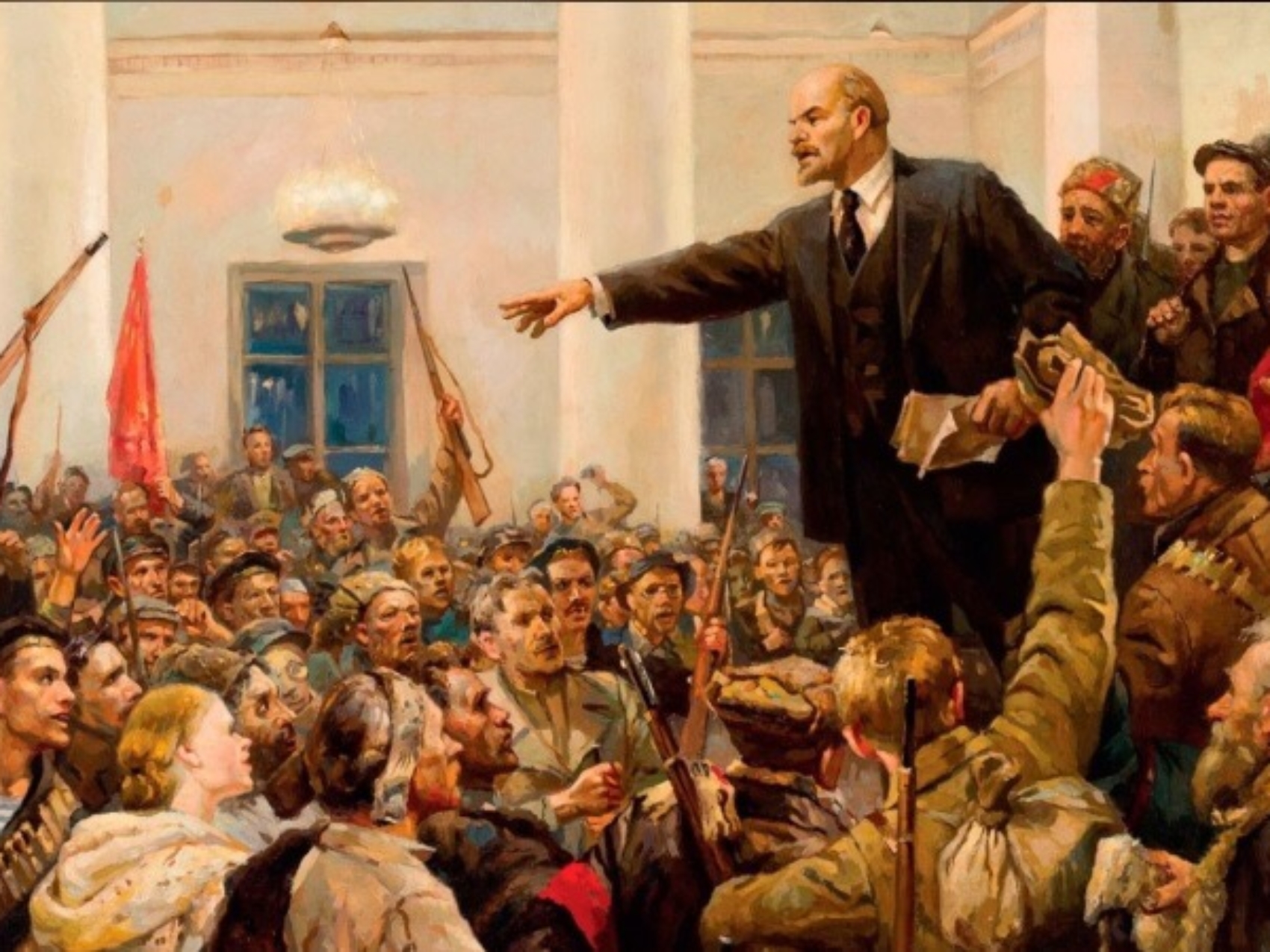

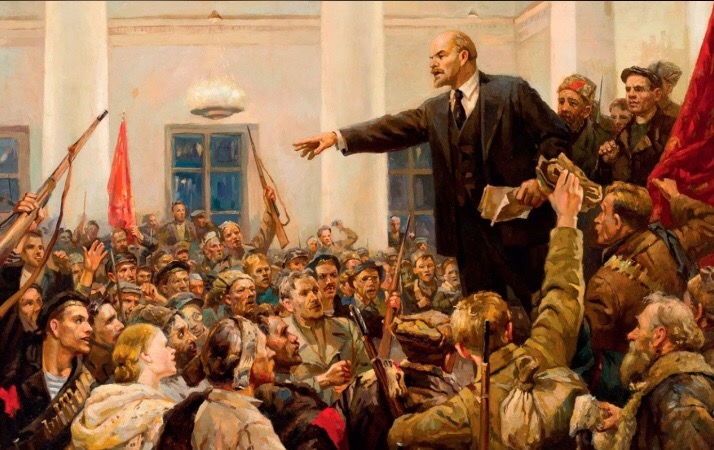

Cuando en 1917 fue derrocado el absolutismo zarista, el gobierno y la clase dominante cubana saludaron como positiva la instauración de la república rusa, pero después de la Revolución de Octubre su posición cambió radicalmente y se rompieron las relaciones diplomáticas hasta los años 40, cuando, gracias al poderoso movimiento de solidaridad con la Unión Soviética desplegado por las masas obreras, campesinas y estudiantiles cubanas, se restablecieron. El nuevo vínculo entre los países fue poco duradero, y en 1947 el gobierno cubano decidió suspender las actividades de su legación en Moscú.

Ese ámbito político de encuentros y desencuentros influyó fuertemente en las relaciones comerciales entre ambos países, por lo que en las dos primeras décadas del siglo XX el intercambio de mercancías entre Cuba y Rusia fue muy pobre, predominando la exportación de productos cubanos. En el período comprendido entre 1902 y 1917 el tabaco fue el producto fundamental de las exportaciones cubanas hacia Rusia, sustituido por el azúcar en la década de 1930, después de la gran crisis económica mundial del 29, y en los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial.

De la mano de la crisis y las guerras llegó a Cuba un elevado número de inmigrantes de Europa Oriental que deseaban ir hacia Estados Unidos, entre ellos, muchos judíos rusos. Atrapados en nuestro país, algunos se adaptaron a su vida en Cuba e, incluso, llegaron a tener establecimientos muy exitosos, como la tienda-taller de bolsas y carteras de piel Industrias Tarzán, la tienda de ropa interior de señoras de Isaac Yagodnik, o la fábrica de artículos de ropa para campo, playa y deportes de Gabriel Wainstein. Fuera de La Habana, se conoce que el ruso Aaron Koritzky era director y propietario de un tren funerario en Isla de la Juventud, con oficinas en Nueva Gerona, y es muy conocido el hotel La Rusa, en Baracoa, abierto por una dama de la nobleza rusa: Mima Rubenskaya.

En el ámbito cultural, en la primera mitad del siglo XX fueron numerosos los intelectuales cubanos que escribieron sobre Rusia. En 1905 varios periodistas y escritores alzaron su voz en defensa del escritor ruso Máximo Gorki. En los años 1920 muchos de los integrantes del Grupo Minorista escribieron sobre la Unión Soviética en diarios y revistas, y en 1928 el periodista Sergio Carbó publicó el libro Un viaje a la Rusia Roja, una crónica sobre su visita a Moscú.

En aquellos años también visitaron Cuba varios intelectuales soviéticos. Tal vez uno de los más importantes fue el poeta Vladimir Maiakovski, quien estuvo en Cuba solo un día, en julio de 1925. La visita a la ciudad le inspiró la escritura del poema Black and White, una alegoría burlesca de la lucha de clases en Cuba.

También en la década de 1920 viajó a Cuba el famoso compositor, pianista y director de orquesta Rajmáninov. Llegó a Cuba en 1923 invitado por la Sociedad Cubana Pro-Arte Musical, y ofreció conciertos en el entonces Teatro Nacional. Siete años después, en 1930, actuó en el Teatro Auditorium, en La Habana, Serguéi Prokófiev.

Pero sin dudas, entre los momentos más importantes del intercambio cultural entre Rusia y Cuba, en la primera mitad del siglo XX, destacan las visitas a la Isla de la legendaria bailarina rusa Ana Pavlova. Llegó a La Habana, por primera vez, en 1915, y debutó en el teatro Payret, acompañada por una orquesta cubana. Regresó a Cuba en 1917 y en 1918, y aunque siempre sus mayores actuaciones fueron en La Habana, también se presentó en el Teatro Luisa Martínez Casado, de Cienfuegos; en el Teatro Sauto, de Matanzas; y en el Teatro Oriente, de Santiago de Cuba. En uno de sus viajes Ana conoció personalmente a Ernesto Lecuona, quien le compuso la canción Vals de la mariposa.

Cuba fue el primer país de Latinoamérica donde la Pavlova se presentó, desafortunadamente, aquella era una época en la que en nuestro país el ballet aún no era muy popular, no existían escuelas para su enseñanza y tampoco bailarines clásicos cubanos. No obstante, muchos investigadores de la danza en Cuba consideran que sus presentaciones contribuyeron a sumar el arte del ballet a la cultura nacional.

Otra artista rusa de renombre en nuestro país es Mariana de Gonitch, quien llegó a Cuba en 1940, cuando ya era muy celebrada en Europa. Decidió radicarse en Cuba, y cinco años después, en 1945, creó la Academia de Canto Mariana de Gonitch, para contribuir al desarrollo del canto lírico en Cuba.

Y en el propio año 1945 se fundó en La Habana, precisamente con el propósito de fomentar los vínculos culturales entre ambas naciones, el Instituto de Intercambio Cultural Cubano-Soviético. Su órgano de difusión era la revista Cuba y la URSS, que tenía entre su consejo de redacción a Fernando Ortiz, Emilio Roig, y otros.

Y entre los cubanos que visitaron Rusia, no puede dejar de mencionarse a José Raúl Capablanca. El gran ajedrecista viajó a Rusia, por primera vez, en 1913, invitado a participar en el Torneo Internacional de Ajedrez de Petersburgo. Quedó en segundo lugar y fue proclamado por el Zar Nicolás II como Gran Maestro del Ajedrez.

Capablanca volvió a Rusia en 1925, siendo campeón del mundo, para participar en el I Torneo Internacional de Moscú. Y regresaría en 1935 y en 1936 invitado a otros eventos internacionales. En cada una de sus visitas, recorría distintas ciudades, ofrecía simultáneas de ajedrez, impartía conferencias y escribía artículos.

Luego del triunfo de la Revolución cubana, en 1959, la Unión Soviética fue uno de los primeros estados en reconocer al Gobierno Revolucionario cubano. El 8 de mayo de 1960 se establecieron las relaciones diplomáticas entre Cuba revolucionaria y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Desde entonces, y hasta principios de la década de 1990, se estableció entre ambos países una colaboración integral que abarcó la política, la economía, la esfera militar, la investigación científica, la docencia y la cultura.

Desde el punto de vista de la investigación científica fue de suma importancia el primer vuelo espacial conjunto Cuba-Unión Soviética, para el que colaboraron unos 200 científicos e ingenieros cubanos. La mayor parte de los equipos para los experimentos a ser realizados en el espacio se construyó en Cuba, y finalmente en septiembre de 1980 el cubano Arnaldo Tamayo Méndez se convirtió en el primer latinoamericano en viajar al espacio, y Cuba en el noveno país en tener una representación espacial.

En el ámbito literario fueron numerosas las traducciones, el trabajo conjunto para la creación de antologías, y se creó, en el Instituto de Literatura y Lingüística de la Academia de Ciencias de Cuba, un departamento de literaturas rusa y soviética. Acá se publicaron millones de ejemplares de libros soviéticos, siendo uno de los primeros El tren blindado 14-69. Mientras, en la URSS se editaron colecciones de poesía cubana, la obra de Guillén, se tradujeron y publicaron novelas como El siglo de las luces y El reino de este mundo, de Carpentier; o Bertillón 166, de José Soler Puig. Hoy, aún en muchas casas cubanas se conservan ejemplares de las populares revistas rusas Sputnik, Misha y Novedades de Moscú.

En el campo musical, visitaron Cuba distintos conjuntos de baile, la Orquesta Sinfónica de la Filarmónica de Moscú y orquestas de cámara de las distintas repúblicas que integraban el campo socialista. Por su parte, entre los músicos cubanos que ofrecieron funciones en la URSS destacan Bola de Nieve; Omara Portuondo; Elena Burke; o el Conjunto Folklórico Nacional de Cuba. El gran pianista y compositor Frank Fernández realizó sus cinco años de estudios superiores en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, y ha actuado como solista, varias veces, con las Orquestas Filarmónica y Sinfónica de Moscú.

En cuanto a la danza, es imposible no hablar de la relación de Alicia Alonso con el ballet ruso. En 1948 Alicia y Fernando Alonso abrieron en Cuba su compañía de ballet profesional, y luego una academia de enseñanza, y en los años 50 marcharon hacia la Unión Soviética para continuar su carrera. Regresaron después del triunfo de la Revolución, y en 1960 quedó organizado el Ballet Nacional de Cuba. Desde entonces obtuvieron un gran triunfo, en la URSS, las giras de esta compañía, y en Cuba, las giras del Ballet del Teatro Bolshoi. Acá bailaron grandes bailarines soviéticos, como la prima ballerina assoluta Maia Plisetskaia y su hermano Azari Plisetski, quien fuera partenaire de Alicia Alonso durante diez años.

Las artes plásticas también tuvieron un papel importante en el intercambio cubano-soviético, y a lo largo de los años se sucedieron numerosas exposiciones de pintura contemporánea y clásica, de cerámica, de artes decorativas y aplicadas, de cartel político. A través del intercambio entre artistas y muestras expositivas, la cultura y la estética soviética influyeron bastante en el lenguaje plástico cubano de los años 70 y 80, y afirman algunos especialistas que la persistencia de una poética de lo ruso en el imaginario creativo de muchos artistas cubanos es innegable.

En cuanto a la cinematografía, el primer filme soviético proyectado en Cuba tras el triunfo de la Revolución fue Cuando vuelan las cigüeñas, del director Mijaíl Kalatózov, que contó con un gran éxito de público. Mientras, en la URSS se proyectaron los mejores filmes y documentales cubanos, entre ellos: La muerte de un burócrata y Memorias del subdesarrollo, de Tomás Gutiérrez Alea; Lucía y Días de noviembre, de Humberto Solás; El joven Rebelde, de Julio García Espinosa; y otras.

En 1964 se filmó la primera coproducción soviético-cubana, titulada Soy Cuba, una película que, a decir del crítico cinematográfico Luciano Castillo, “posee tal grado de perfección formal que la fotografía aún hoy sorprende a estudiosos y técnicos”.

En cuanto a la arquitectura, al triunfo de la Revolución cubana el estado decidió iniciar inmediatamente acciones constructivas de contenido social, y se realizaron fuertes inversiones en la industria de materiales de la construcción, estableciendo una base material para afrontar el acelerado crecimiento de las obras. Muchas de esas construcciones contaron con asesoramiento, maquinarias, materiales, trabajadores y especialistas soviéticos. Entre las obras más importantes construidas en aquellos años se halla el Puerto Pesquero de La Habana; el Hospital Lenin en Holguín; la Termoeléctrica del Mariel; la Termoeléctrica Renté en Santiago de Cuba; la Refinería de petróleo y la inconclusa Central Electronuclear de Juraguá en Cienfuegos. Pero sin dudas la obra arquitectónica más significativa de las edificadas por los rusos en Cuba es el inmueble principal de su embajada: una torre de hormigón armado y fuerte volumetría que domina el paisaje circundante con su desmesurada altura y que destaca por su estética, para muchos, semejante a un gran robot.

Sumamente importante fue también el intercambio docente entre Cuba y la URSS, y desde principios de los años 1960 miles de estudiantes cubanos partieron hacia las repúblicas socialistas, y a su regreso, ya graduados, se incorporaron a la docencia superior, a la investigación y a la producción.

La mayoría de esos hombres que fueron a estudiar a la Unión Soviética volvieron a la Isla casados con rusas. De este modo, la mayoría de los rusos que hoy vive en Cuba son mujeres, que tuvieron hijos aquí y se han adaptado e integrado a la sociedad cubana. Para esa gran comunidad se decidió levantar en La Habana un templo ortodoxo ruso, que fue consagrado como Catedral en 2008 y está dedicado a la Virgen de Kazán.

En su Centro Cultural se imparten clases de ruso, un idioma que tuvo mucha resonancia en nuestro país en las décadas del 60 y el 70, cuando pasó a formar parte –junto con el inglés– de los planes nacionales de estudio de la enseñanza elemental, media y superior. De la apropiación de ese idioma, el resultado más evidente en la sociedad cubana actual son los nombres de muchas y muchos cubanos, fueran o no descendientes de rusos.

Aun muchas personas rememoran con nostalgia la carne enlatada soviética, conocida popularmente como carne rusa, o las compotas de manzana. Y queda en la memoria habanera el restaurante Moscú. Hoy, resurge el interés por esa gastronomía, y han surgido en La Habana varios restaurantes privados especializados en comida rusa, como Nazdarovie, ubicado en Malecón, y Tabarish, en Miramar.

Por muchos años en los hogares cubanos era habitual encontrar matrioskas de adorno, y electrodomésticos soviéticos, muchos de los cuales, ya expirada su vida útil, se emplean hoy como objetos decorativos de restaurantes-paladares y tiendas particulares de artesanías. Sí perviven en circulación en nuestras calles los Moskvichs, los Ladas y los Volgas; también las motos Ural y los camiones Kamaz, y aún hoy el transporte aéreo es mayoritariamente ruso.

Con mucha menos frecuencia que antes, los niños cubanos todavía ven como parte de la programación televisiva infantil muñequitos soviéticos, y muchos son seguidores de las nuevas aventuras de Masha y el Oso. Y todavía se especula sobre la pérdida del brillante ruso de 25 quilates, supuestamente tomado de una de las coronas del último zar de Rusia, que bajo la cúpula del Capitolio Nacional marcaba el kilómetro cero de la Carretera Nacional.

De esta manera, y pese a la gran distancia geográfica entre Cuba y Rusia, es extensa e intensa la historia conjunta de ambas naciones, que han mantenido, por mucho tiempo, un intercambio cultural, económico y político fructífero.

Notas

* Conferencia presentada en el II Coloquio Presencias europeas en Cuba, 2017, del Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba-Europa: Palacio del Segundo Cabo.

Patricia Andino Díaz: Licenciada en Historia del Arte y Máster en Gestión y Preservación del Patrimonio Cultural por la Universidad de La Habana. Desde 2007 se desempeña como investigadora en la Empresa RESTAURA, adscrita a la Oficina del Historiador de La Habana. Ha publicado numerosos textos en medios nacionales y extranjeros.