Sergio Valdés Bernal

Septiembre 18, 2020

Mi ponencia versa sobre las lenguas europeas que dejaron su impronta en nuestra lengua nacional, también de origen europeo, legado aportado por conquistadores, colonizadores, marineros, militares, comerciantes, aventureros e inmigrantes peninsulares de todo tipo.

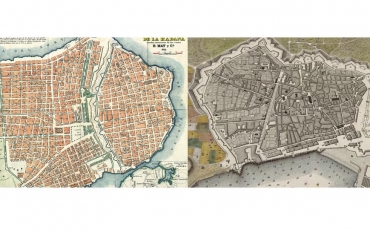

Europa tiene una extensión territorial de más de 10,5 millones de kilómetros cuadrados, por lo que es casi 94,9 veces mayor que el archipiélago cubano y se caracteriza por su gran diversidad de lenguas y culturas, a diferencia de nuestro pequeño e insular país predominantemente monolingüe y con una mestiza cultura que compartimos todos los cubanos. Por ese motivo, viene a mi mente la muy cubanísima expresión “meter La Habana en Guanabacoa”, asociada con el hecho histórico de que en 1555 el corsario francés de origen normando, Jacques de Sores, atacó e incendio La Habana. Debido a ello, gran parte de sus habitantes se refugió en la cercana y pequeña villa de Guanabacoa, del otro lado de la bahía habanera, donde radicó por varios meses el gobierno colonial. De ahí que decir “meter La Habana en Guanabacoa” se refiere a intentar meter algo grande en un espacio más pequeño que el que se requiere. Y este es mi caso, meter a Europa en Cuba desde el punto de vista lingüístico.

Según la mitología griega, tradicionalmente el nombre de Europa se asocia con el de una mujer mortal que fue raptada por el dios Zeus, con quien tuvo descendencia. Motivos histórico-culturales definieron Europa como un continente a partir de la delimitación realizada a mediados del siglo XVIII por el historiador y geógrafo ruso Vasili Tatíshchev (1686-1750), quien estableció que las fronteras de Europa se extienden desde el océano Atlántico hasta los montes Urales, por lo que Rusia formaba parte de dos continentes, el europeo y el asiático. En la actualidad, desde el punto de vista de la geografía moderna, Europa no es considerada un continente, sino una macro-unidad geográfica, o sea la prolongación occidental del continente euroasiático [1], de la que también forman parte países como Armenia [2], Georgia [3], Turquía [4], Kazajistán [5] y Azerbaiyán [6].

La casi totalidad del territorio europeo está ocupado por una sola e inmensa macrofamilia de lenguas, la indoeuropea, constituida por idiomas hablados en Europa y Asia meridional que comparten características casi universales. A modo de ejemplo, nos referiremos solamente a tres rasgos comunes a todas ellas definidos por los estudios de lingüística comparada:

- La mayoría de estas lenguas distingue el singular del plural como categoría de número gramatical, aunque las eslavas también tienen el número dual, que expresa cantidad de dos al referirse, por ejemplo, a las manos, los ojos, las orejas, los pies, etc.

- La mayoría de las lenguas indoeuropeas diferencian el género gramatical masculino del femenino, aunque en otras se ha perdido esta distinción con el transcurso del tiempo, como en el armenio y el persa contemporáneos. [poetisa/poeta; niños y niñas: en español el género masculino es inclusivo; se recurre al femenino en caso de precisión]

- Gran parte de las lenguas indoeuropeas modernas han reducido el sistema de casos y la conjugación que caracterizaban a las lenguas más antiguas como el griego micénico, el hitita, el sánscrito, el latín, el antiguo irlandés y el eslavo eclesiástico. Por ejemplo, de las lenguas neolatinas, solamente el rumano conserva un sistema limitado de casos, al igual que las germánicas y las indoiranias. Incluso el griego moderno ha disminuido su número respecto del griego antiguo. Sin embargo, el lituano y las lenguas eslavas son las que cuentan con una flexión nominal con siete casos distintos: nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo, locativo e instrumental.

La identificación de las lenguas indoeuropeas comenzó con los estudios del filólogo británico William Jones (1746-1794), quien en el siglo XVIII demostró las similitudes existentes entre el sánscrito, el latín, el griego y el persa. Posteriormente, el filólogo y lingüista alemán decimonónico Franz Bopp (1791-1867) apoyó esta hipótesis al comparar esas lenguas con muchas otras contemporáneas, por lo que se estableció definitivamente la identificación de las lenguas indoeuropeas entre mediados y finales del siglo XIX.

Si representamos las lenguas europeas como un frondoso árbol genealógico de cuyo tronco brotan diversas ramas, tendríamos algunas ramas representadas por una sola lengua, como ocurre con el albanés, el armenio y el griego; pero otras ramas constituyen familias de lenguas. Una de ellas es la anatolia, conjunto de lenguas extintas que se hablaron durante el primer y segundo milenio a.n.e. en Asia Menor, de las que el hitita es la que mayor número de vestigios presenta. También están extinguidas las lenguas tocarías, habladas entre los siglos VI y VIII y desaparecidas tras la fusión con las tribus uigures de la actual China occidental, hablantes de una lengua túrcica del grupo altaico. Por el contrario, las familias báltica, céltica, eslava, germánica, indoirania e itálica mantienen su vigencia en la actualidad.

Si bien es cierto que en Europa predominan las lenguas indoeuropeas, tenemos la presencia de varias lenguas de diversa procedencia. Una de ellas es el vasco o euskera, hablado en territorios de España y Francia aledaños al golfo de Vizcaya. Se trata de una lengua aislada, pues no se ha podido probar ningún parentesco con otra lengua viva o muerta. El finés, el estonio y el húngaro son lenguas ugrofinesas, rama de las lenguas urálicas habladas en Finlandia y Hungría, a las que también pertenecen el sami o lapón, vigente aún en la península escandinava. El georgiano es una lengua caucásica meridional que funge como idioma oficial de la República de Georgia, al igual que el azerí o azerbaiyano en Azerbaiyán, y el turco en Turquía, ambas de la gran familia uralo-altaica. Por último, tenemos el maltés, lengua semítica derivada del árabe y con gran influjo del italiano y del siciliano, cooficial con el inglés en la República de Malta.

Debemos recordar que, además de las lenguas modernas de Europa, existe documentación abundante sobre otras lenguas que se extinguieron durante la antigüedad, la edad media y la edad moderna, como el romance británico en el siglo VIII, el fráncico antiguo en el siglo IX, el gótico en el X y el dálmata en el XIX.

La situación idiomática en Europa se complica con procesos migratorios históricos y contemporáneos que aportaron a la región lenguas alóctonas, o sea no originarias del lugar en que se encuentran. Tenemos en mente las lenguas que fueron aportadas por los invasores árabes y bereberes que se impusieron en parte Europa durante varios siglos y que, en el caso de la península ibérica, dieron por resultado el surgimiento de los dialectos mozárabes, extinguidos en el siglo XIII, y del ya mencionado maltés. Caso aparte ha sido el surgimiento de las lenguas judeoespañol, ladino o dzhudesmo, del judeoalemán o yiddish y de los extintos shuadit o judeoprovenzal, judeoportugués, judeoaragonés, zarfático o judeofrancés, judeocatalán, judeoitaliano, judeogriego y judeocheco o knaánico debido al asentamiento de judíos desde épocas tempranas en Europa.

En la actualidad, además de los procesos migratorios internos propios de Europa, tenemos el flujo de inmigrantes portadores de lenguas africanas, asiáticas y hasta amerindias. Tomemos como ejemplo a España, donde 9,68% de la población es de nacionalidad extranjera. De ellos, 34,5% proviene de Hispanoamérica, por lo que la lengua más hablada entre los no nacionales residentes en este país es la española. Sin embargo, otras lenguas alóctonas muy utilizadas como comunitarias y familiares son el árabe, de la familia de lenguas afroasiáticas, con predominio de la modalidad marroquí; el rifeño de la familia bereber; el fulani, yolofe, mandinga y soninké de la familia nigerino-congolesa; el wu, una de las principales lenguas chinas, o sea, de la familia sino-tibetana, y el quechua de las indoamericanas.

Hasta aquí hemos ofrecido la relación de las lenguas presentes en la Europa contemporánea. Ahora nos referiremos solamente a las lenguas propias de Europa y el nexo que guardan con nuestra lengua nacional, la modalidad cubana de la lengua española.

¿Pero qué es el idioma español? Es una lengua románica derivada del latín vulgar llevado a Hispania, del fenicio *i-špʰanim ‘tierra de conejos’ [7], como prefirieron llamarla los invasores romanos en lugar de Iberia, denominación debida a los griegos y derivada de la del río Íber, actual Ebro. Durante el dominio romano, que duró desde el año 218 a.n.e., fecha del desembarco romano en Ampurias, hasta principios del siglo V, cuando se impusieron los visigodos en la península y sustituyeron a la autoridad de Roma, o sea casi siete siglos, el latín culto era aprendido como segunda lengua y utilizado por las personas más cultas, mientras que entre las grandes masas de la población se había impuesto una modalidad vulgar del latín, es decir popular, influida por las lenguas de los celtas, iberos y vascos nativos. Así, el latín hablado en aquel entonces fue dando origen a las variedades romances hispánicas, que recibirían tiempo después cierto influjo de las lenguas germánicas de los suevos, vándalos y visigodo, y de entre las que emergería la lengua española.

En el siglo VIII, la invasión musulmana de Hispania generó dos zonas bien diferenciadas: Al-Andalus, topónimo creado por los árabes y derivado de la expresión bereber tamort uandalos ‘tierra de los vándalos’, nombre del pueblo germánico que ocupó la Bética romana entre el 409 y el 429, y que desde allí pasó al norte de África, y Dzhilikiya arabización del topónimo Galicia. En Al-Andalus, se habló el árabe culto por las personas letradas, y el vulgar por el grueso de las oleadas invasoras de árabes y bereberes. El influjo de la cultura musulmana fue tal, que dio origen a modalidades romances llamadas mozárabe, del árabe mustaʕrab ‘arabizado’. Pero en la zona en que se formaban los reinos cristianos poco después del inicio de la dominación musulmana, surgieron diversas variantes románicas.

Entre los siglos IX y XI, en una región histórica española de límites difusos y conocida como Castella o Castiella, cuyo significado es ‘tierra sembrada de castillos’ [8], se había gestado una forma de hablar que comenzó a ser conocida como castellano. Este medio de comunicación evolucionó en contacto con otros romances similares y por el aporte de las lenguas de invasores islámicos. Con el proceso de Reconquista, la lengua de Castilla se expandió por gran parte de la Península y devino idioma oficial del reino hispano debido a una disposición de Fernando III el Santo (1199-1252), rey de Castilla y León de 1217 a 1252, política lingüística apoyada por su hijo y sucesor, Alfonso X el Sabio (1221-1284). Este último, también mediante decreto real, estableció la obligación de traducir al castellano, y no al latín, toda la documentación existente en el reino. Los reyes que se sucedieron apuntalaron estas disposiciones, por lo que el idioma oficial de la cancillería comenzó a ser más conocido como español, del occitano espaignol, y este del latín medieval Hispaniolus ‘de Hispania’.

¿Y cómo esta lengua se impuso en Cuba y hasta devino soporte idiomático de nuestra cultura e identidad?

Tras la caída del último reino nazarí de Granada en 1492, los Reyes Católicos, Fernando II de Aragón (1452-1526) e Isabel I de Castilla (1451-1501), tuvieron tiempo para escuchar y apoyar a un navegante genovés llamado Cristóbal Colón (1436/1451-1506). Colón sustentaba la posibilidad de hallar una nueva ruta marítima sin tener que bordear África y que permitiría el acceso a las Indias, nombre que en el siglo XIV se había popularizado en boca de marinos y comerciantes europeos dedicados a la exploración de Asia meridional con fines mercantiles, o sea, lo que hoy llamamos Subcontinente indio y Sudeste asiático.

Tras azarosa navegación a través del Mar de las Tinieblas, como llamaban los árabes al Atlántico, los tres navíos comandados por Colón finalmente arribaron el 12 de octubre de 1492 a la isla de Guanahaní, actual Watlings, bautizada por él como San Salvador por los motivos que ya conocemos. Durante los días que bordeó el archipiélago que posteriormente sería conocido como Bahamas, corrupción de bajamar, y más apropiadamente llamado Lucayas, nombre indígena, de luku ‘ser humano’ y cayo ‘islote’, creyó entender que más al sur había una gran tierra llamada Cuba. Influido por la lectura del libro del mercader y viajero veneciano Marco Polo, Il Milione, asoció el nombre indígena de nuestro país con el de Kublai Khan, el quinto y último gran khan del imperio mongol y primer emperador chino de la dinastía Yuan, supuesta confirmación de que había arribado a Asia. Pero para nuestra suerte, como los pobladores de estas islas eran mongoloides de piel más oscura que la de los asiáticos, pensó que había llegado a la India, por lo que los llamó “indios” y no cataios o cipangueses a partir de los nombres vigentes en aquel entonces y referidos a esos países: Catai [9] por China y Cipango [10], por Japón.

Finalmente llegó al archipiélago cubano la noche lluviosa del 27 de octubre, por lo que dejó para el otro día el desembarque. Cuando por primera vez puso pie en tierra cubana, tal fue la fastuosidad de su naturaleza, que pronunció la famosa frase que tanto hemos explotado con fines turísticos: “Esta es la tierra más hermosa que ojos humanos hayan visto”, como registró en su Diario de navegación. Años después, en 1510, comenzó la conquista y colonización de Cuba por las huestes peninsulares procedentes de la vecina isla de La Española, como la llamara Colón en sustitución de su nombre aborigen, Haití. A pesar de los intentos de las autoridades españolas por imponer un nombre hispano a nuestro país, su nombre indígena, Cuba, que significa ‘tierra labrada, habitada’, a la larga se impuso.

En nuestro territorio la lengua española devino lengua oficial de la colonia, que contó con un fuerte movimiento migratorio fortalecedor de su vigencia, en el que predominaron los andaluces occidentales hasta la primera mitad del siglo XVII, siendo superados a partir de entonces hasta ya constituida la República a principios del siglo XX por la constante y numerosa migración procedente de las Islas Canarias. Por eso nuestra forma de hablar el español nos acerca más a las hablas meridionales de España que a las del centro y norte con nuestro seseo, yeísmo, trueque de ere por ele, el uso de ustedes por vosotros, y otros ejemplos más. En fin, nos apropiamos de la lengua española y la hicimos nuestra a través de un largo y sangriento período de mestizaje biológico y cultural, de transculturación, en el que intervinieron diversos componentes étnicos europeos, con predominio hispánico, así como indoamericanos, africanos y hasta asiáticos.

El idioma español llevado a tierras americanas a partir del siglo XVI trajo consigo las huellas del largo proceso evolutivo por el que pasó hasta ese momento. De ahí los helenismos escuela, democracia y economía; los iberismos perro, cencerro, pizarra; los celtismos camino, carro, andamio y los germanismos bigote, espía, espuela, entre muchos otros que continuamos utilizando hoy y que heredados a través del latín en Hispania. A esto se suman los numerosos arabismos como arroz, azúcar, álgebra, reflejo en la lengua de casi ocho siglos de dominación musulmana de la península, y los hebraísmos sábado, amén, querubín debidos a la traducción de la Biblia del griego antiguo al castellano. Pero, además, no debemos olvidar que a partir de finales del siglo XI se generalizó un proceso de asimilación o nivelación lingüística entre los dialectos románicos centrales de la península ibérica que generó el surgimiento de zonas lingüísticas bien definidas, como la galaico-portuguesa, la asturiano-leonesa, la castellana, la vasca, la catalana y la mozárabe, esta última constituida por una serie de variedades regionales hispanoárabes que se extinguieron tras la Reconquista. Muchos mozarabismos pasaron al español peninsular, del que se popularizaron de este lado del Atlántico unos cuantos, como chícharo, palmiche y verdolaga, por ejemplo.

Entre las lenguas habladas en la Iberia, el gallego dio origen a una excelente poesía lírica y satírica que predominó hasta el siglo XIV. Pero la incorporación de Galicia al reino de León y Castilla, donde imperaba el castellano como idioma oficial del reino, limitó considerablemente el uso del gallego. Por otra parte, al expandirse el gallego hacia el sur debido a la Reconquista, comenzó a diferenciarse en su mezcla con los dialectos mozárabes locales y dio origen a una nueva lengua, el portugués. Portugal, bajo el reinado de Alfonso I el Conquistador (1109-1185), logró independizarse del reino leonés en el año 1134 y varios decenios después Dionisio I (1265-1325) proclamó el portugués idioma oficial del Reino. En fin, la proximidad geográfica y el contacto comercial y de todo tipo entre estas regiones explican por qué tenemos en nuestra lengua galleguismos como morriña y sarpullido, algunos de ellos popularizados entre nosotros debido a la emigración de gallegos hacia Cuba a finales del siglo XIX, y portuguesismos como mejillón. cardumen y pantorrilla, entre otros, presentes en el habla de canarios y andaluces occidentales, ya que fue sumamente limitada la presencia portuguesa en nuestro suelo.

En cuanto al asturiano, se dificulta saber si es heredero directo del latín impuesto por los romanos en su colonización, o si en su génesis intervino también el habla romanceada y más culta de los que se refugiaron en esta región ante el avance de los musulmanes. Asturias muy pronto dejó de ser el centro de la monarquía leonesa debido al auge de Castilla y el desplazamiento de la corte hacia el sur de la Península, por lo que las hablas asturianas se redujeron a simples instrumentos de comunicación oral.

El reino de León, a su vez, fue el más extenso de la Reconquista y el más complejo de todos desde el punto de vista lingüístico, por tener al oriente a Castilla, foco innovador y gestor de importantes cambios idiomáticos, y al occidente a Galicia, arcaizante y conservadora. Aunque el leonés se habló en toda la extensión de este reino, con la excepción de Galicia, e incluso tuvo gran cultivo literario, a partir de la primera mitad del siglo XIV comenzó a ceder rápidamente espacio vital al castellano. Por ello, el español que heredamos de la Península trajo consigo algunos asturianismos como berrearse ‘molestarse, enfadarse’, escachar ‘aplastar, romper’, mecharse ‘trabajar arduamente’, y leonesismos como andancio ‘epidemia’, pararse o ponerse de pie y perendengue ‘adorno femenino de escaso valor’.

Del oriente ibérico tenemos las lenguas conocidas como vasco, navarro, aragonés y catalán. Del vasco o euskera, vía latín vulgar, han pasado al español varias voces, como chatarra, cencerro y mogote, como nombramos a las típicas elevaciones del pinareño Valle de Viñales. El navarro, idioma del reino de Pamplona o de Navarra, comenzó a castellanizarse desde el siglo XII, por lo que no heredamos ningún vocablo procedente del navarro. Hoy en Navarra se habla euskera y castellano, En cuanto al aragonés, a partir del siglo XV el castellano conquistó su dominio, por lo que desde el principio del XVI no se puede hablar de una lengua aragonesa, aunque de ella pasaron al español algunos aragonesismos como cambalache ‘trueque’ y trasmallo ‘arte de pesca formado por tres redes’.

Después del portugués y del gallego, el catalán es la lengua iberorrománica que más ha influido en el castellano. Ello se debió a la importancia de Cataluña, como uno de los reinos cristianos de mayor pujanza en la guerra contra los árabes y debido al gran desarrollo literario con que contó este idioma hasta el siglo XV. La boda de Fernando II de Aragón con Isabel I de Castilla en 1469 propició la tan necesaria fusión de ambos reinos diez años después en la lucha contra los musulmanes, pero también redujo el uso del catalán, aunque este dejó su huella en el nivel lexical del castellano con voces como correo, sastre, cantimplora y muchas más, a las que podemos añadir las heredadas del valenciano, como chuleta, entre otras.

Las lenguas transpirenaicas que más han influido en el español son las galorrománicas, representadas por el francés, francoprovenzal y el occitano. El francés fue la lengua romance que más contribuyó al enriquecimiento del fondo léxico del castellano, y en ello compite con el árabe. Su influjo sobre el español fue casi constante y desde épocas tempranas, incluso entre los siglos XIII y XIV la literatura francesa fue muy popular en España. Además, la corte española admiraba a su par francesa y la imitaba en todo. Con la asunción al trono de Felipe V en 1700, se impuso la dinastía francesa de los Borbones hasta 1808, por lo que el siglo XVIII representó la centuria de mayor influjo de la lengua y cultura de Francia en España y las colonias americanas. Por eso es que utilizamos tantos galicismos como avión, crema y goleta, y occitanismos como antorcha y balada.

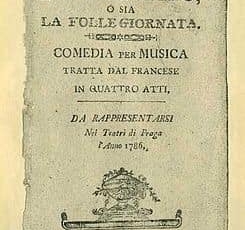

Otra lengua europea de gran importancia para el enriquecimiento del fondo léxico de la española es el italiano. La ocupación de Italia por España durante casi dos siglos propició el influjo del italiano en el español, por lo que numerosísimos italianismos ya eran parte del español llevado a América en el siglo XVI, como ópera y escaramuza o combate breve y no decisivo. Este influjo no dejó de sentirse con el Renacimiento, cuya cuna fue Italia. En época más reciente otros italianismos se asentaron en la lengua española debido a los contactos con ese país y a su cultura Cuba, como pizza, canelones, dolce vita, travesti y hasta el cubanismo équelecuá, alteración del italiano eccolo quá ‘eso mismo’.

Las lenguas germánicas también dejaron su huella en el español, como es el caso de los germanismos históricos aportados por los francos y visigodos, como jabón, sopa y yelmo, a lo que se suma una serie de voces procedentes del alemán contemporáneo, como cabaret y búnker. Del neerlandés, a través del francés, nos llegaron vocablos como berbiquí y chalupa. Del danés, vía inglés, tenemos kril ‘alevín, pez pequeño’, y a través del francés rorcual ‘especie de ballena’. Del sueco proceden tungsteno ‘tipo de metal’ y varenga ‘costado de un buque’. Por cierto, en nuestro país tenemos dos topónimos que hacen alusión a la presencia sueca en Cuba: Pico Suecia, la segunda montaña de mayor elevación en el país, en la Sierra Maestra, a un kilómetro al este sureste del Pico Turquino, en el municipio de Guamá, y Punta Suecia, en la costa sur de la isla de Cuba, en la ensenada de Majana, en el Golfo de Batabanó, provincia de Artemisa. Además, la expresión “hacerse el sueco” significa hacerse el desentendido.

Indudablemente, la lengua germánica de mayor influjo en el español panhispánico, o sea, el hablado actualmente en ambas orillas del Atlántico, es el inglés, en estos momentos la lengua internacional por excelencia y predominante en el léxico relacionado con la ciencia, la tecnología y el deporte. Pero aquí solamente nos detendremos en recordar que a partir de la ocupación británica de La Habana por once meses, hasta mediados de 1763, cuando aún nos sentíamos más españoles que cubanos, se popularizaron expresiones tomadas de la jerga de los negreros ingleses como luku-luku ‘mirar’, de to look, tifi-tifi, ‘ladrón’, de to thieve, algunas de las cuales trascendieron en parte hasta el presente, así como otras utilizadas con cierto matiz despectivo: trabajar para el inglés ‘trabajar sin remuneración’ y cortarse con vidrio inglés ‘poner los pies sobre alguna materia excrementicia de algún animal’.

Las lenguas eslavas no aportaron tanto a la española debido a los pocos contactos comerciales y de todo tipo que tuvo el reino hispano con la Europa centro-oriental. No obstante, algunas palabras de diversa procedencia eslava echaron raíces en nuestra lengua. Tal es el caso de rusismos como duma ‘asamblea legislativa de Rusia’, zar ‘título que se daba al emperador ruso’, y más recientemente sputnik ‘satélite’, glasnost ‘transparencia’ y perestroika ‘reconstrucción’. Del polaco tenemos mazurka, originalmente un baile de salón de la corte real, convertido con el tiempo en una danza popular, y del croata corbata, complemento de la camisa, que consiste en una tira alrededor del cuello que deja caer sus extremos con fines estéticos y para cubrir los botones de la camisa. Su nombre procede del italiano cravatta, derivado de croata¸ ya que los jinetes del ejército croata en el siglo XVII usaban pañuelos de color negro atados alrededor del cuello. De Bohemia nos llegaron tres voces de origen checo: calesa, de kolesa a través del francés, como llamamos al carruaje de dos ruedas tirado por un caballo; pistola, del alemán Pistole, y este del checo pišt’al ‘canutillo, flautilla’; y robot, del inglés robot y este del checo rabota ‘trabajo forzado’, máquina o ingenio electrónico programable y capaz de manipular objetos y realizar operaciones antes reservadas solo a personas. Esta última palabra se debe al famoso escritor Karel Čapek (1890-1938), quien la utilizó en su obra teatral de ciencia ficción Rossumovi univerzalní roboti, escrita en 1920, estrenada en Praga en 1921 y en 1922 en Nueva York con el título en inglés de Rossum’s Universal Robots. Por cierto, a este autor se debe una novela, El bólido, cuya trama se desarrolla en la Cuba de los años treinta del siglo pasado, no traducida al español y totalmente desconocida entre nosotros.

De las lenguas uraloaltaicas, heredamos del lapón, a través del inglés o del francés, la palabra morsa, especie de mamífero pinnípedo semiacuático de gran tamaño, que habita en los mares árticos, y del finés sauna, baño de vapor o sudoración que se realiza en un recinto a muy alta temperatura. A estas lenguas se suma el húngaro con las palabras czara o zarda, nombre de un baile, sable, arma blanca curva habitualmente utilizada en caballería, y el nombre de una tarta de origen húngaro que conocida por el apellido de su inventor en 1884, el pastelero Jozsef C. Dobos. Por último, del turco tenemos varias voces, como odalisca ‘concubina’, yogur ‘variedad de leche fermentada’ y zapato ‘calzado que no pasa del tobillo’, así como la expresión cabeza de turco ‘persona a la que se echan todas las culpas’. Por cierto, los turcos utilizan una variante de sauna húmeda popularmente conocida como baño turco.

Pero no debemos olvidar que a través de las lenguas europeas pasaron al español panhispánico numerosas palabras procedentes de lenguas asiáticas como el chino mandarín, japonés, hindi, marati y otras en el pasado y en el presente, como té, biombo, katana, caqui, avatar, parchís, piyama, karaoke, catamarán. Este aspecto de las lenguas europeas como puente entre Asia y Europa también merecería otra conferencia, pero para eso no nos alcanza el tiempo.

A pesar del tiempo transcurrido, la lengua española y las culturas de España continúan siendo hoy el componente más importante y perceptible de nuestro condimentado ajiaco cubano [11], en el que están insertados fundamentos de otras culturas europeas y no europeas. Pero no somos españoles y mucho menos europeos debido a ese terrible, cruento y a la vez contradictoriamente maravilloso proceso de mestizaje biológico y cultural ocurrido en nuestro suelo, en el que están presentes los legados europeo, amerindio, subsahariano y asiático. Esto ya se aprecia a finales del siglo XVIII en las Memorias de Pedro Espínola y José María Peñalver, dos frailes cubanos, los primeros en describir los “defectos de pronunciación y escritura de nuestro idioma y medios de corregirlos” y la necesidad de elaborar un “diccionario provincial de la Isla de Cuba” debido a que ya había una forma de hablar el español en nuestro archipiélago que dificultaba la comunicación con la metrópoli. Ambas Memorias evidencian el surgimiento y desarrollo de la modalidad cubana de la lengua española, con el tiempo devenida soporte idiomático de nuestra cultura e identidad, función que ejerce plenamente hasta nuestros días.

Notas

* Conferencia Magistral del III Coloquio Presencias europeas en Cuba, en 2019, del Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba-Europa: Palacio del Segundo Cabo.

[1] Cf. Robert B. Marks: Los orígenes del mundo moderno, Crítica, Madrid, 2007.

[2] La República de Armenia, es un país del Cáucaso meridional que comparte frontera al oeste con Turquía, al norte con Georgia, al este con Azerbaiyán y al sur con Irán y la República Autónoma de Najicheván de Azerbaiyán.

[3] Georgia precisamente está en el límite entre Europa Oriental y Asia Occidental.

[4] Turquía se encuentra ubicada en Asia y Europa. Se extiende por toda la península de Anatolia y Tracia en la zona de los Balcanes.

[5] La mayor parte del territorio kazajo está situado en Asia Central, y una menor (al oeste del río Ural) en Europa.

[6] La República de Azerbaiyán está localizada entre Asia Occidental y Europa Oriental y tiene fronteras con Armenia y Turquía, entre otros países.

[7] La palabra spʰ(a) n podría significar ‘conejo’, ya que el término fenicio *i-špʰanim literalmente significaría: ‘de damanes’ (špʰanim es la forma plural de šapʰán, ‘damán’, Hyrax syriacus), que fue cómo los fenicios decidieron, a falta de un vocablo mejor, denominar al conejo Oryctolagus cuniculus, animal poco conocido por ellos y que abundaba en extremo en la península. La primera mención a Hispania en textos romanos data del año 200 a.n.e. y se debe al poeta latino de origen griego Quinto Ennio (239-169 a.n.e.). Cf. Artola, Miguel: Enciclopedia de historia de España. Diccionario temático, t. I-VI, Alianza Editorial, Madrid, 1995.

[8] Castella es plural de castellum, que en tiempos visigóticos significaba ‘pequeño campamento militar’. En mozárabe el equivalente era castil, ‘casita de campo’.

[9] Catay es el nombre que recogió Marco Polo para referirse a la región que comprendía los territorios chinos cercanos a los ríos Yangtsé y Amarillo. El topónimo deriva del nombre de los kitán, grupo étnico proto-mongol que dominó gran parte de Manchuria. En búlgaro y ruso se preserva este nombre: Китай (kitay), así como en esloveno (Kitajsha). También se utilizó en inglés (Cathay), en italiano y portugués (Catai) y en español arcaico Catay. Actualmente es considerado como un nombre arcaico y literario de China.

[10] Cipango o Zipango es el antiguo nombre utilizado por los europeos y chinos para referirse a Japón en la Edad Media, nombre derivado del japonés a través de su adaptación al antiguo chino mandarín: jap. Nippon > ant. chino mand. Rìběn-guó [ʐɪb̥̥ən g̥wo] > leng. europ. Zipango.

[11] El ajiaco es uno de los platos preferidos de la cocina cubana. El vocablo fue documentado por primera vez en el “Vocabulario de las voces provinciales de América”, que forma parte del Diccionario geográfico de las Indias Occidentales o América (1786-1789), del bibliógrafo ecuatoriano Antonio de Alcedo. En cuanto a Cuba, se recogió en el diccionario de Pichardo y Tapia (Diccionario provincial casi razonado de vozes y frases cubanas, 1875, p. 42): “Comida compuesta de carne de cerdo, o de vaca, tasajo, pedazos de plátano, yuca, calabazas &c con mucho caldo, cargado de zumo de limón y Ají picante. Es el equivalente de la olla Española: pero acompañado de Casabe y nunca de pan; su uso es casi general, mayormente en Tierradentro, aunque se escusa en mesas de alguna etiqueta”. Además, añadió que: “Metafóricamente cualquier cosa revuelta de muchas diferencias confundidas”. De ahí que su uso metafórico sirviera de base a Fernando Ortiz para tomarlo como afortunado y acertado símil del proceso de formación del etnos cubano, de la cultura cubana, en conferencia impartida el 28 de noviembre de 1939 en la Universidad de La Habana a estudiantes de la fraternidad Iota-Eta. Debido a su importancia y repercusión, meses después, en 1940, esta conferencia fue publicada por la Revista Bimestre Cubana con el título de “Los factores humanos de la cubanidad”, reeditada como separata por la imprenta habanera Molina y Cía. en ese mismo.

Sergio Valdés Bernal: Doctor en Ciencias con especialidad en Hispanística y Romanística. Destacado lingüista cuya obra extensa y profunda se corresponde de manera muy honrosa con la alta tradición de los estudios filológicos en Cuba. Ha sido autor de varios libros, entre los que destacan Indoamericanismos no aruacos en el español de Cuba; La evolución de los indoamericanismos en el español hablado en Cuba; Las lenguas del África subsaharana y el español de Cuba; Las lenguas indígenas de América y el español de Cuba; Antropología lingüística; y La hispanización de América y la americanización de la lengua española. Fungió además como consultor científico del Atlas de instrumentos de la música folclórico-popular de Cuba (1997), redactor literario del Atlas etnográfico de Cuba (2000) y como miembro de la dirección colegiada de la etapa final de recopilación de información para el Atlas lingüístico de Cuba (2013), cuyos resultados preliminares se dieron a conocer en el libro Visión geolectal de Cuba (2007), del cual fue coautor. Es investigador titular del Instituto Cubano de Antropología del CITMA y desde 1987 se desempeña como Profesor Titular de la Universidad de La Habana. Desde 1995 es académico de número de la Academia Cubana de la Lengua. Es también socio de número de la Sociedad Económica de Amigos del País, de la Cátedra de Antropología de la Universidad de La Habana y de la Fundación Fernando Ortiz. Además, es miembro del Consejo Asesor de la Editorial de Ciencias Sociales y miembro del Consejo Científico de la Comisión Nacional de Patrimonio Cultural. En 2018 le fue conferido el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas y en 1996 la Distinción por la Cultura Nacional.