Julio 31, 2020

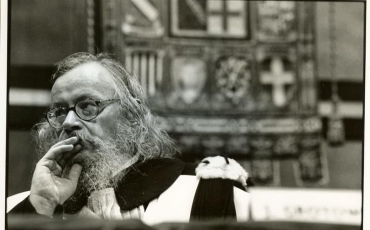

Entrevista realizada al Dr. Eusebio Leal Spengler para la Mesa Redonda transmitida el 18 de octubre de 2019.

Randy: El pasado 10 de octubre en la noche, se iluminó la linterna de la cúpula del Capitolio Nacional. Era una especie de coronación, en un día de simbolismo patrio, al extraordinario esfuerzo que ha significado rescatar para la nación una obra patrimonial en toda su magnificencia para los habaneros y para los cubanos. Un regalo extraordinario a la ciudad de La Habana en su Aniversario 500.

El artífice de esa obra y de muchas otras que embellecen y hacen grande a esta Ciudad, está de nuevo hoy con nosotros en la Mesa Redonda; es un regalo para nuestro programa en su Aniversario 20 y lo hacemos a apenas un mes de que La Habana esté cumpliendo su Aniversario 500. Gracias Eusebio por estar de nuevo con nosotros y aprovecho para trasmitirle la felicidad de nuestro colectivo, y sé que de todos los cubanos, por su reciente exaltación como miembro honorario de la Academia de las Artes y las Ciencias de los Estados Unidos. Creo que es un premio a su trayectoria y un reconocimiento a Cuba en su persona.

Eusebio: Bueno Randy primero ahí, un reconocimiento a Cuba. Yo creo que lo más importante a esta altura, y a media altura, y al comienzo del viaje de la vida de cualquier cubano, lo importante debe ser ese sentimiento que el padre Varela expresó de una manera tan bella cuando dijo: “que la patria no le debe nada a nadie, sino que nosotros lo debemos todo a ella”; esto es lo primero.

Lo segundo: esa obra es la expresión política del Estado de preservar su patrimonio cultural contra toda alternativa. Eso está en la memoria de aquellas palabras memorables de Fidel en la UNEAC cuando habla del papel de la cultura; está mucho antes, cuando él se refiere a lo que ha de ser Cuba en el futuro, un país de hombres de ciencia y de cultura. Porque sin la cultura, no como su forma vulgar “el culturosismo” –que es aparentar que se conoce algo pero en realidad no–, sino la cultura como parte de un acervo familiar común que tiene que ver con lo educativo, que tiene que ver no ya con lo formal sino con lo informal, con el comportamiento cotidiano del ciudadano ante la ciudad, valga la redundancia, la civita, la ciudad.

Se debe mucho también a todo lo que aprendí en esos años de los predecesores, de los maestros.

Como he repetido, sin colaboradores y sin amigos capaces del mayor sacrificio, no habría sido posible ni esta ni otra obra. Recuerdo que yo subí al techo del Capitolio y casi todo el mundo ignora excepto algunas personas, que le tengo pánico a las alturas y yo me sobreponía fingiendo todo el tiempo, para que los trabajadores, el que guiaba el ascensor -que frenaba y seguía de una forma muy rápida- no se diera cuenta que yo eludía mirar a un lado y al otro a donde estaba el vacío Iban pasando delante de mí las ventanas del primero, del segundo, hasta finalmente llegar a la azotea y vencer el miedo, el horror al vacío y cruzar al techo, para ver la obra en el techo.

Recordaba mucho a Máximo Gómez cuando en Camagüey en medio de un combate inminente, un temblor le sacude todo el cuerpo y entonces los ayudantes se dan cuenta y él dice en aquella voz tan particular y en búsqueda: tiembla cuerpo que si supiera donde te voy a meter ahora temblarías más.

Y yo pienso que el gran temblor fue casi 50 años de obras de restauración inspiradas en la voluntad de Cuba, en la voluntad de Fidel, y, en el caso del Capitolio, como una voluntad expresa del general de presidente Raúl Castro. Sin esa determinación de él de entender que debían traerse al Centro Histórico los símbolos del Estado: la función legislativa en el palacio del Capitolio, que Fidel admiró como la obra de construcción más trascendental de aquel tiempo.

Sin el valor de lo que ocurrió allí, y que yo vi, cuando aquel gran Salón de los Pasos Perdidos se colmó con las joyas y todos los decomisos a los grandes predadores del patrimonio de la República al triunfo de la Revolución; sin haber asistido al velatorio de muchos de los héroes de la Revolución, que fueron velados allí; y sin haber asistido al nacimiento de instituciones importantes como fue, por ejemplo, la Academia de Ciencias de la República de Cuba como continuadora de la primera, con el mismo orgullo con que los soviéticos y los rusos de hoy hablan de la Academia de Lomonósov, nosotros hablando de aquella de las Ciencias Médicas, Físicas y Naturales; de la cual, la Academia renacía al triunfo de la Revolución. Pero todo eso trajo un desgaste, una ruina si se quiere del edificio, una pérdida de la orientación del valor de que el contenido se corresponda con el continente.

Mas, la belleza de la obra de los cubanos arquitecto Raynieri, arquitecto Evelio Govantes, arquitecto Félix Cabarrocas -sin los cuales no se puede hablar de la historia de las grandes obras constructivas de la República-, Carlos Miguel de Céspedes, como gran figura que fue del gobierno autoritario, despótico y tiránico después, pero cuya obra positiva en las obras públicas: la Carretera Central, los espacios públicos, los espacios ciudadanos y la construcción de un palacio legislativo y la cosa maravillosa de haberlo construido y haber llamado para esa obra a grandes figuras mundiales como fue el gran arquitecto y escultor italiano Angelo Zanelli, autor de la monumental escultura de La República o haber colocado en el lugar que le debió corresponder la Cripta del Mambí Desconocido.

Cuando uno llega allí dice: “el fundamento de la República es esta tumba”. De hecho, el día en que la General Teté Puebla me entregó –extraídos del cementerio–, los restos de ese libertador, en una ceremonia muy privada que precedió a la visita del General de Ejército, al colocar en ese túmulo de mármol aquellas cenizas, en mi pensamiento había esta idea: “yo no sé quién fuiste, ni cuando te alzaste, ni en qué parte de Cuba fue, lo que sí puedo decir es que tú eres el fundamento de la República, sobre tu sangre y tu sacrificio se levantó esta nación”.

Randy: Eso es parte de lo grande que tiene el Capitolio Nacional y que me gustaría recorrer un poco con su voz, con sus ideas en esta Mesa Redonda. Pero, como usted decía, hubo 50 años, poco más, en que se perdió también un poco, la esencia de ese monumento. Hubo prejuicios incluso, Eusebio tuvo que vencer prejuicios para empezar esa obra. ¿Fue fácil convencer de que había que rescatar el Capitolio, había que rescatar también la función legislativa para el Capitolio Nacional? ¿Fue más difícil eso que aquella vez en la calle madera frente al museo de los Capitales Generales?

Eusebio: Randy tu sabes que la historia hay que contarla como fue, no como nosotros quisiéramos, porque después nos pueden acusar mañana u hoy mismo de que la hemos picoteado, la hemos arreglado a nuestra manera. La historia es como es, y cuando alguien comete la ignominia de apartarse del escenario que le tocó vivir, lleva una estrella en su frente que esa ignominia no lo borra, lo castiga; por tanto, no se puede hacer tijera.

El Capitolio Nacional no fue nunca la copia del de los Estados Unidos. Cuando yo visité el Capitolio de Washington por invitación expresa del Secretario de Estado John Kerry, que me formuló aquí en la Plaza de San Francisco durante la visita, vi las diferencias absolutas. Su cúpula es de hierro, la nuestra es una estructura con piedra, láminas de cobre y oro. El Salón de los Pasos Perdidos (NR.del Capitolio de La Habana) no tiene paralelo, son 120 metros de largo. El Capitolio norteamericano dentro, bajo la cúpula de hierro, tiene la gloria de George Washington, pero todo el interior está lleno de los monumentos y cosas que los Estados colocaron que reducen poco el espacio magnificente de aquel Capitolio. Nosotros con la aguja en este momento estamos a 91 metros de altura; más alto.

Pero, además de todo eso, todas las habladurías, el Capitolio, partiendo de nuestra tradición grecolatina, es una exaltación del Olimpo al universo cubano. El mambí se trasforma en un héroe del panteón griego o viceversa, desde el elogio del escudo nacional hasta el elogio de las provincias, o los nombres incambiables de las salas: Jimaguayú, Baraguá, Guáimaro, las figuras de Simón Bolívar, Benemérito de Las Américas Benito Juárez; todo allí evoca a Cuba y América.

Segundo, está dentro toda la gloria combativa de la nación cubana, toda su forma, el espíritu de la nación que es un espíritu cívico y laico donde aparece el patriotismo como la religión del Estado; como en la antigua Roma Republicana, aparecen en la figura de La República, que, por cierto, como bien se decía, tras el buda de Nara bajo techo o la estatua sedente de Abraham Lincoln –ante la cual está la imagen famosa tomada de Fidel inclinado con la cabeza descubierta–, solamente la escultura de La Habana es la más alta. Levantada para que sea más sacro el lugar sobre una piedra traída de Egipto, una piedra del periodo posiblemente tolemaico, una piedra semipreciosa que los técnicos rusos restauraron y sobre la cual se elevan las casi 48 toneladas que pesa la obra de Angelo Zanelli.

Las estatuas exteriores representan yo creo que las dos cuestiones fundamentales; si las hubiéramos colocado nosotros nos habrían dicho que era un acto puramente ideológico. La primera se llama El Trabajo y la segunda alude a la primera: La virtud tutelar del pueblo. Un pueblo que no trabaja, una nación que no crea, una nación que vive dependiente, que debe y no paga, que consume y no produce, esta conducida al desastre.

Entonces, en lo alto de esa escalinata, aparece ese perpetuo llamado; y dos Atlantes sostienen el escudo de Cuba; y hay tres puertas, tres puertas que fueron la obra de otro gran artista cubano García Cabrera que son la historia de Cuba en imágenes.

Randy: Labradas, es una cosa extraordinaria.

Eusebio: Una de ellas, es la escena de la inauguración del Capitolio. Estamos hablando de aquella solemnidad en ocasión de la Conferencia Panamericana y aparecen en la Escalinata el Presidente de Cuba, el dictador Gerardo Machado, y a su lado el Presidente Calvin Coolidge (NR-de EEUU).

Cuando el pueblo ingresó en el Capitolio, ingresó sin romper la puerta. Alguien con un cincel y un martillo rompió dos rostros, esos dos, y dejó intacto todo lo demás; como diciendo, esto es lo que hay que saber de ahora y para siempre, que la verdad está en la comprensión de lo que ha significado la compleja relación entre Cuba y su aspiración a independencia y soberanía y el Estado Americano; y la segunda: la sumisión republicana que es el camino equivocado, independientemente del espíritu nacionalista que caracterizó aquel gobierno. Te das cuenta, independientemente de su criminalidad, independientemente de todos sus errores, el rostro quedó marcado para siempre y la historia hay que explicarla.

Además, aunque se hayan reunido en el Capitolio en algún momento una determinada concentración de pillos muy importante, también están en todos los asientos marcados los nombres de hombres ilustres y decentes que los hubo en la República, comunistas o no, demócratas verdaderos como un Eduardo Chibás, cuyo nombre aparece allí o el de Salvador García Agüero o el de Juan Marinello o el de Blas Roca o el de aquellos que asistieron por elección popular como constituyentes a la gloriosa Constitución del 40, que tuvo como única realidad mostrarnos un documento perfecto y posteriormente un incumplimiento perfecto de todo su contenido.

Randy: Ya son 90 años de la fundación del Capitolio Nacional y la vida ha llevado a que celebremos los 500 de La Habana con esa obra recuperada. Desde aquí veo la cúpula de oro del Capitolio Nacional y para los cubanos, para los habaneros, sin dudas, es una de las obras que simboliza lo que es llegar a ese 500 Aniversario de la ciudad. Pero me gustaría ir a esos orígenes, a esa Cripta del Mambí que visité con usted y que me sobrecogió cuando entré a ese salón. ¿Qué era aquello allí donde está la cripta, Eusebio? ¿Por qué se empeña Eusebio Leal en recuperar un espacio que nunca lo tuvo el Capitolio; que fue soñado pero no edificado?

Eusebio: El arquitecto Félix Cabarrocas coincide en la idea de hacer, en lo que es actualmente la rotonda bajo la cúpula arriba en el gran salón, una especie de baranda y en el fondo se miraba el féretro del soldado mambí; pero eso nunca llegó a realizarse. Posteriormente esa sala queda consagrada con ese objeto; hay fotografías. Y en 1958 en el epílogo de la tiranía abyecta, se hace allí una parafernalia de tratar de hacer lo que era imposible, porque las manos profanadoras no podían de ninguna manera hacer lo que allí se hizo.

Pero cuando triunfa la Revolución todo eso desaparece, es borrado del mapa, es como si aquello no debió existir. Pero quedaba el espacio, quedaba el espacio con sus dos entradas por Industria con las puertas selladas y la puerta blindada y las grandes copas para las ofrendas y en el túnel que daba debajo de la Escalinata faltaban las dos ánforas donde iba el aceite que debía encender la llama eterna. Esa llama y esa estrella con la llama fue realizada como obra de arte y llevada por el doctor José López Sánchez al Museo de Ciencias. En su momento, con la prueba en la mano y con la anuencia de la Ministra y del Ministerio y del Museo fue, desde luego, restituida a su lugar.

En esa estrella de mármol verde y bronce aparecen como unos espíritus que era según la tradición latina los manes de las víctimas inmoladas. Piensa en el discurso de Máximo Gómez en Lázaro López: los manes de tantas víctimas inmoladas reclaman de nosotros cual si los espíritus de los muertos. Cuando tú ves el Monumento de Maceo, ves la barca que tratan de echar al agua, quiénes son, los espíritus de los muertos por la Patria. Entonces, sobre la base de esa mística se volvió a encender la llama, se mandó a hacer el féretro que pesa varias toneladas, se colocaron los laureles que lleva el Escudo Nacional y las hojas de Acanto, lo decoran las argollas y la cripta.

En la sala están el Escudo de Armas, que usan las Fuerzas Armadas, con los trofeos de nuestras luchas, y el discurso de Céspedes al llamar al pueblo cubano y el texto del Himno Nacional cuya paráfrasis, obra del genial maestro Hubert de Blanck, se escucha en el fondo como una alegoría a lo que vas a ver allí.

Entonces, ese lugar está rodeado de las banderas de las naciones, primero la de Cuba, con la de Céspedes, por el mandato constitucional de Guáimaro, la de Puerto Rico, la República que no fue, la causa jamás abandonada por Cuba y después las de las naciones de América y otras naciones del mundo.

Ahora, todos los días están frente a la tumba las coronas del Presidente de la República, del General de Ejército Primer Secretario, y la del Presidente de la Asamblea Nacional; y eventualmente las que colocan los Jefes de Estado y grandes personalidades que llegan y por lo general, quieren que su bandera esté en aquel lugar para rendir tributo a Cuba.

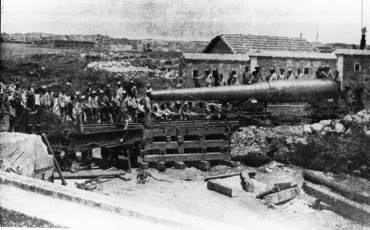

Cuando se hace la obra del Capitolio, partiendo de una obra anterior fallida – hay imágenes de la voladura de una cúpula fallida y de un Palacio Legislativo que jamás se concluyó-, se aprovechan partes de las piedras y de los muros y se decide acometer el nuevo proyecto con Raynieri, que se había graduado en la Universidad de Notre Dame, y en cuya Universidad, en su archivo, pude ver sus trabajos sobre el Capitolio conservados, del cual traje la primera maqueta realizada ya, de lo que era la cúpula de acuerdo al proemio de Raynieri.

Después entran Govante y Cabarroca, y entran la multitud de obreros cubanos, españoles, italianos, inmigrantes que participan en una obra que debía licitarse antes del 20 de mayo del 27 para ser concluida el 20 de mayo del 29; como una Carretera Central que uniera finalmente, sobre el camino real de Cuba, el Occidente con el Oriente; un hotel para las delegaciones: el Hotel Nacional, que debía estar preparado para recibir a los presidentes.

Agua y tierra de los ríos del continente se trajeron para sembrar el árbol en el antiguo Campo de Martes que era el campo militar español, el cual se convierte en el Campo de la Fraternidad Americana. Se colocan las palabras de Martí: “Es la hora de los hornos y no se ha de ver más que la luz. Unidas y apretadas han de estar…”; y la puerta con los nombres de los partícipes en el acto. A todo el mundo se le entregó una llave de oro de la puerta. Todas las llaves desaparecieron. La mía, la que nosotros tenemos hoy, se encontró porque el presidente de México la depositó, y así a lo mejor está en otras cancillerías, en el Archivo de la Nación en México. Nos facilitaron la copia exacta de la llave que abre el jardín que esta regado con el agua del Orinoco, del Amazonas, del Río La Plata, del Río Grande, de los grandes ríos de América.

Randy: ¡Qué simbolismo para lo que está pasando en estos días y para esa historia entre Cuba y México!

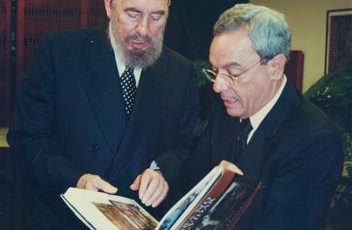

Eusebio: Y desde luego, debía encenderse una linterna que fuera como el símbolo de una esperanza; que no era ya como la luz del Morro para los navegantes, sino una luz que permitiera a los cubanos no extraviar el camino. Cuando tuve la oportunidad de guiar a Fidel allí por primera vez en vida de la doctora tan querida Rosa Elena Simeón, Fidel se maravilló y después me pidió el libro de la construcción del Capitolio.

Se quedó maravillado al ver la obra sobre todo porque al encontrase el terreno cenagoso fue necesario cortar en Baracoa árboles de jiquí monumentales y con la tecnología de la época rodean la Cripta del Mambí y el anillo sobre el cual está fundido el primero, el segundo, el tercero y la cúpula que pesa miles de toneladas. Los troncos de jiquí clavados -lo cual es para mí toda una simbología de esta Patria nuestra-, porque hay jiquí y Caguairán, palo rojo de ácanas enormes plantados allá abajo.

Además de todo eso, la restauración no habría sido posible primero sin los obreros que vinieron de la empresa nuestra, Puerto Carena, sin el apoyo de los órganos del Estado todos, convocados por el General de Ejército, sin la Escuela Taller que formó cientos de jóvenes a los cuales ha estado consagrada la tarea del dorado de los yesos. Piensa que las humedades rompieron mucho de los techos, que fue necesario bajar algunos de los más importantes, reproducirlos de nuevo, volverlos a pintar y a colocar; que a 60 metros de altura han estado los andamios dorando las rosas de acanto. La biblioteca José Martí terminada y restaurada con lo que yo digo la caoba más primorosa de Cuba. Y después se reunieron todos los que llamamos los tesoros del Capitolio: vajillas, cubertería, objetos de valor histórico.

Después aparecen unas salas didácticas: las salas de los símbolos patrios con la más moderna tecnología; tecnología que está aplicada en todo el camino para saber dónde estamos y cómo podemos usar las audioguías. Hay guías en todos los idiomas. Han trabajado artistas italianos y técnicos italianos en la restauración de las grandes esculturas de Zanelli. Ellos lo han hecho durante miles de años.

Se han reproducido a escáner con la más moderna técnica, como se hizo en su momento la estatua de Martí en Estados Unidos, los bustos de los próceres que van formando la galería, los grandes generales y padres de la libertad de Cuba.

Entran también obreros alemanes que han trabajado en la piedra, por ejemplo, esmeradamente, conocedores de la piedra. Sobre todo, porque muchas de esas piedras ha habido que traerlas de canteras actuales ya que las antiguas canteras se perdieron. Por ejemplo, algunas piedras se han tenido que cortar en la actual Bulgaria. Otros mármoles se han traído, entre los 68 tipos de mármoles que tiene el Capitolio, se han traído fragmentos de Alemania o traer de Italia.

La obra costó sacrificio, costó sangre. Murió un obrero nuestro en lo alto trabajando en la cúpula. Otro muchacho de la escuela taller fue herido allí. Recuperó felizmente la salud. El otro llevará su nombre inscripto en el jardín del Capitolio, como están aquellos que murieron cuando se construyó el Capitolio y cuyos nombres cubanos y españoles aparecen allí escritos.

Randy: ¿Es entonces Eusebio esta la obra más monumental de restauración, la obra arquitectónica de los últimos años más importante que se ha hecho?

Eusebio: Se convirtió en un problema tremendo. Primero para vencer los prejuicios: “Era un cake de 15 años”, “una copia miserable del de los Estados Unidos”, no era ni Capitolio ni siquiera monumento nacional. Por ese criterio hay que destruir toda la ciudad, destruirlo todo y volver al bohío; volver a edificar, porque los edificios no son culpables de lo que ocurre en ellos, tienen valor per se y cuando se logra reconciliar el contenido y el continente hemos logrado lo supremo.

Hoy el Presidente de la República tiene la sala Bolívar como despacho en el Capitolio, lo cual quiere decir que los tres poderes del Estado: el Poder Ejecutivo, Legislativo y el Poder Judicial, el Tribunal Supremo –porque también aquí se le restauró un Palacio en el Centro Histórico–, están en La Habana, lo cual le devuelve a la ciudad el carácter de centrum, no porque sea el único centro sino porque es el punto de partida.

Para mí no existe la idea Habana Vieja ni Casco Viejo, para mí es el Centro Histórico. Centro que después se replica en San Miguel del Padrón, en Luyanó, en 10 de Octubre, en el Cerro, en la Víbora, en el Vedado, donde quiera que la ciudad renace y crece. También es el concepto de la cívitas y de la capital. Capital en término latino cabeza, lo cual quiere decir que La Habana no copia a ninguna ni tampoco envidia a ninguna: las representa a todas. La Habana es hoy un símbolo completo y absoluto de la nación cubana. Es el símbolo de sus libertadores porque la historia lo construyó así. En el cementerio de La Habana está el General en Jefe. A unos pocos kilómetros el Lugarteniente General. Y allá, en Santa Ifigenia, están José Martí y Fidel Castro. El balance está establecido, que es lo más precioso y lo que la aguja dorada del Capitolio significa: la unidad de la nación cubana. Solo así existió, existe y existirá un ente que se llama Cuba.

Ahora, los prejuicios fueron derrotados. La admiración pública es absoluta. Se iluminará en las fechas patrias para que no haya ni despilfarro de luz y el símbolo adquiera su verdadera dimensión. Y es como una corona colocada sobre la cabeza de la ciudad cuando va a cumplir 500 años. Esta ciudad que es la ciudad de su Universidad de casi tres siglos, de su Sociedad Económica y Patriótica, de su Sociedad Científica, de su Academia de Ciencias, de su educación pública, de su insurrección gloriosa, de sus héroes y educadores, de sus padres y fundadores. Una ciudad de la cual tenemos que sentirnos orgullosos los que somos parte de la clase obrera, los que fuimos alfabetizadores, macheteros, constructores y que sentimos que todo esto es nuestro.

Ahora bien, Randy, pero esto no puede acabar el 15 de noviembre. Ya yo mandé en todos los carteles a poner 501 Aniversario porque hace falta continuar y renovar la batalla y todo lo que se ha hecho en el Centro Histórico con un sentido social como lo concibieron Fidel y Raúl y como lo ve el presidente Díaz-Canel. Construir cada año una bella escuela. El año anterior la escuela de Martí, la preciosa escuela del Prado, el colegio de su maestro; ahora, la escuela de Vilaboy en la Plaza de Cristo, antes en el Barrio de Jesús María la Quintín Bandera, en la Plaza Vieja la escuela Ángela Landa; ir levantando según aquel pensamiento de Mendive y de Luz y Caballero la escuela, porque el que forja hombres forjará ciudadanos.

Al mismo tiempo, todos esos premios que yo recibo como un símbolo, yo no me pertenezco. Mi nombre ya es otra cosa. No se corresponde conmigo. Me busca más problemas, realmente, mi nombre por todo lo que exige de mí, que todo lo demás. Esta es una obra de la Nación, es una obra de Cuba, es una obra de la Revolución.

Randy: Un placer tenerlo aquí en la Mesa Redonda, a poco menos de un mes de que la cuidad de La Habana esté celebrando sus 500 años. Una celebración que no es solo de la capital del país, es de todos los cubanos y que ha convocado las voluntades de muchas personas en el país y que ha permitido pues que tengamos ese Capitolio que estamos viendo aquí y también muchísimas obras que se han dispersado por toda La Habana. Pero convertir o hacer bien esos slogans de la ciudad maravilla o de la ciudad más grande o de la ciudad más bella, Eusebio ¿es solo voluntad política, es solo tener los recursos materiales? ¿Qué hace falta para que esta ciudad sea hermosa como todos aspiramos?

Eusebio: ¡Ay Randy!, cuando yo comencé a trabajar no existía nada de eso. Cuando Fidel llegó por vez primera me preguntó “¿Qué necesitas?” y le respondí “nada”. Y me dijo “¿por qué?” y le dije “porque si yo empiezo a pedirle usted no vuelve nunca”. Chomi estaba delante y lo recuerda perfectamente; aquello me salió del corazón.

Cuando el trazó el Decreto Ley 143 y posteriormente el General Presidente Raúl Castro lo suscribió, siendo el único decreto, con sus modificaciones lógicas, que ha podido ser firmado por dos Presidentes en la historia de Cuba. Se le dio una importancia extraordinaria al patrimonio nacional, una importancia enorme. ¿Los recursos? Puedes tener todos los recursos que quieras. Pero si falta ese coraje, si falta esa voluntad, si falta esa capacidad negociadora que hay que tener; si no se sabe ceder para ganar, sino se sabe cómo decía Lenin dar dos pasos atrás para dar luego uno adelante -cosa que para muchos era una incógnita casi filosófica-; si no se logra pensar que lo que hasta ayer fue conveniente ya hoy no es prudente, que como en la biología, en la sociedad hay que adecuarse a los tiempos; que en el concepto de Revolución Fidel lo prevé perfectamente y lo define: No se trata de cambiarlo todo para que nada cambie, lo cual sería un cambio de colores, un matiz, ni tampoco actuar bajo presión de ninguna circunstancia, sino como resultado de una fuerza creativa, renovadora, que no convierte en consignas ni convierte en lápidas lo que debe ser palabra viva; porque la palabra es la que vivifica. La letra sola muere.

Mira, acabamos de aprobar la Ley de la Bandera. Lo importante no era la Ley de los Símbolos; lo importante es que se cumpla. Lo importante no es que esté escrita, lo importante es que esté aquí (señala su cabeza) y que esté aquí (señala el corazón). Quiere decir, como decía el doctor Raúl Roa en una asamblea memorable: “concordes con el corazón”. Entonces hace falta mucho corazón. Hace falta saber a veces retroceder, recuperar fuerzas.

Hemos estado a merced del fuego, a merced de las penetraciones del mar, a merced del ciclón; y siempre ha habido esa voluntad renovadora. Si se cayó el árbol, levantarlo. Cuando vino aquel gran ciclón arboricida con el apoyo de las Fuerzas Armadas traje 14 grandes árboles de los cuales sobrevivieron tres y se plantaron en el Jardín del Castillo de la Fuerza. Eran árboles más que centenarios. Cuando caen los árboles viene la fiesta del hacha y más bien aquí había que dar un símbolo. Traer el árbol y colocarlo y decir si se muere lo pongo.

Cuando se murió el árbol del Templete, 50 años después, y yo me recuerdo que estaba muy enfermo. Se acercaba la visita anunciada del Presidente de los Estados Unidos. Y se trajo para plantar el árbol nuevo.

Recuerdo que a nadie se le avisó y yo pedí llévenme al momento. Recuerdo que me trajeron entre dos personas y un poco oculto vi el momento en que mis colaboradores muy jóvenes todos, echaban tierra con las manos sobre las raíces de la ceiba nueva. Y dije “esto es, esto es”. Cada generación tiene que plantar su árbol. Cada generación tiene que hacer su propio esfuerzo, su propia interpretación de los códigos.

Alfredo Guevara, mi amigo y mentor, en tantas ocasiones me hablaba acerca de Mariátegui y Gramsci, que el socialismo en nuestra Patria y en el continente, en Cuba, tenía que ser una creación heroica. Heroica es. Pero a veces se olvida que tiene que ser creación. Por eso admiro tanto la obra del General Presidente como continuación de la obra de Fidel: la reorganización del Estado, la regularización de las instituciones públicas, la Ley Migratoria, la redistribución de la tierra, la renegociación de la deuda externa, la voluntad firme de mantener el concepto de que una sola vez, en la unidad, que era la huella precedente y el espíritu de Martí, se podía lograr el objetivo supremo.

Entonces para mí, la restauración no ha sido más que una excusa para trabajar ardorosamente por algo mayor, más grande y más importante, por lo que tú, la Mesa y todos nuestros amigos han trabajado con el alma misma, que es por Cuba. No en abstracto, porque Cuba no es una cosa abstracta, ni cubano es el accidente de nacer aquí, un parto accidental. Cubano, como decía nuestro sabio Fernando Ortiz, es algo más que la aceptación porque se puede ser también por adopción, y ver a Cuba como el centro del mundo: Máximo Gómez, Ernesto Guevara, Juan Río Rivera, ¿cuántos más? el indio Hatuey. La Isla, el espacio que nos toca como espacio de creación, de fuerza, de renovación, de palabra nueva, de discurso, de fe, de espiritualidad, de reconocer la espiritualidad del pueblo cubano, sus características, sus formas de ver el mundo. Respetar profundamente todo eso. Este ha sido en definitiva el espíritu de mi vida.

Randy: Usted antes de entrar acá me daba un abrazo entrañable que me llegó al alma. Y me decía: “Solo los que perseveran triunfan”. Yo creo que ahí está también la clave de lo que ha hecho usted, de lo que han hecho sus colaboradores y lo que se hace en la Nación. Pero, ¿qué simbolismo tiene, hablando de nación, de socialismo -que usted mencionaba, qué simbolismo tiene que llegue esta ciudad, la capital de Cuba a sus 500 años en medio de tantos desafíos y de tantas amenazas, de tantas complejidades que hemos vivido, incluso hasta el peligro de una guerra nuclear?

Eusebio: Han tratado de poner un muro entorno a ella, es imposible. Cuando el barco blanco o los cruceros ingresaban era como la ruptura de ese bloqueo brutal, inmoral, continuo, casi domiciliario, inculpo que se le impone a Cuba. Sin embargo, aun cuando lo truncaron de manera violenta, de hoy para mañana. Dije: “no importa” el canal del puerto está abierto.

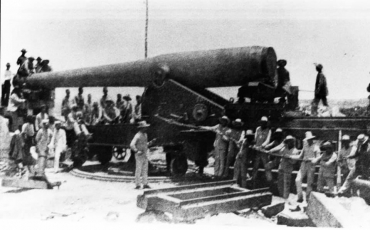

Durante cinco siglos entró la flota al puerto de La Habana. En los primeros siglos trayendo los destinos de América en sus tablas; se enfrentaron en el Estrecho de la Florida, a la boca del Golfo de México, en el Cabo del Holandés, saliendo camino de Las Canarias, por la ruta atlántica, con piratas y corsarios y, sin embargo, La Habana prevaleció. Prevaleció al incendio de Sores, al sitio brutal de los británicos en 1762, con sus artilleros negros, con sus mujeres valientes, con su Don Luis de Velazco, en lo alto del Castillo, defendiendo sobre el muro la fortaleza, el Marqués Gonzáles, la defendió Pepe Antonio en Guanabacoa.

La Habana está llena de una historia bella, y de esa historia se vive, es una historia que los que no la tienen la pueden ignorar. Cuando una potencia tremenda en medio de la guerra, las guerras europeas, bombardeaba la ciudad de Zaragoza sin piedad, se invitó a uno de los oficiales franceses con los ojos vendados a entrar en la Zaragoza bombardeada, y se le llevó a ver alrededor del templo del Pilar, donde estaba el hospital de sangre, y allí en aquel lugar se le quitaron las vendas y se le dijo: “aquí está la resistencia de este pueblo”. Y se cuenta de una mujer que encendió la última mecha del último disparo. Entonces, nosotros descendemos de aquellos caballeros andantes y de los señores de África que, siendo príncipes, reyes, obbas y sacerdotes vinieron encadenados como esclavos, y descendemos de la sangre india que corre por nuestras venas con orgullo y que marca todavía el nombre de La Habana, el de Bayamo, el de Cuba.

Nosotros somos en el medio del mediterráneo americano como una fusión cultural poderosa, que siempre hemos querido ser América, siempre hemos querido ir como libertadores, jamás como invasores. Nosotros sentimos el orgullo de nuestros sabios, de nuestros médicos que han salvado y han traído a luz bajo las montañas del Himalaya, en medio de terremotos asoladores, de pestes horribles en el centro del continente, en medio del Ébola en el África, desafiándolo todo.

Nosotros somos los hijos de Luz y Caballero, habanero, que decía que primero palidecería todo menos el sol del mundo moral, del que hablaba Cintio. Nosotros venimos de esa estirpe, nosotros venimos del amor de Martí, del amor creador, nosotros venimos de todo eso, y eso querido Randy es inderrotable.

La Habana vivirá, celebrará su 500 Aniversario, se reunirán de todas las ciudades patrimoniales de Cuba en La Habana, su Capital, y yo que he tenido el honor de hablar en el 500 Aniversario de Santiago, de Puerto Príncipe, de Camagüey, de Trinidad por ejemplo, que ya no pude asistir a otros lugares porque ya no fue posible, pero que todos están en mi corazón, que pude hablar en Baracoa, la primera ciudad fundada, a todos ellos, en este día, no es la fiesta de La Habana, es su fiesta, es la fiesta de Cuba.

Randy: Eusebio ha vencido también enormes desafíos, en lo personal y ha vencido también enormes obstáculos en toda su vida. Llegar a los 500 de La Habana, estar ese 16 de noviembre del 2019 acá en esta Ciudad, qué simbolismo, qué significado tiene para Eusebio Leal.

Eusebio: Sin mi formación cristiana, martiana y fidelista, no habría sido posible hacer algo más allá de lo que mis fuerzas humanas o mi propio valor me habría permitido. Siempre he creído en esos valores éticos. Y en los momentos de mucho sufrimiento personal, y créeme que te lo digo de corazón, y tú has hablado del abrazo, ¿tú sabes por qué Randy? Porque cuando tú comenzaste en la Mesa Redonda, y subíamos por aquella escalerita, y Fidel preparó todo aquel salón para convertirlo en el escenario de una gran batalla que debía ser por muchos años; cuando lo acompañamos frente a la embajada americana, fusil en mano, para decir «Ave, Caesar, morituri te salutant», “los que vamos a morir te saludamos”; y hemos sobrevivido. Los que tuvimos el honor de vivir esa época, y que como decía un General del Ejército Libertador a su hija, la insigne poeta Dulce María Loynaz: “cuando se ha vivido una gran una gran época o un gran tiempo, uno vive prisionero para siempre de ella”; yo vivo prisionero para siempre de ella, y cuando te abrazaba hace un rato, abracé a mi amigo el joven Randy, al que vi allí comenzar esa labor, tremenda de información, hasta verla ahora convertida en un espacio indispensable al conocimiento equilibrado, en la búsqueda siempre. Te dije una vez: “oye Randy, de los resúmenes tendrás que hacer un libro, porque estos resúmenes marcan los intensos momentos que hemos vivido”.

Efectivamente, me he sobrepuesto cuando no lo esperaba, al golpe de la enfermedad, pero bueno, me recordó que somos seres humanos, que la vida es efímera y que lo importante es la obra. Yo no aspiro a nada, yo no aspiro ni siquiera a eso que llaman la posteridad; yo no aspiro a nada, yo solo aspiro a haber sido útil. Y le pido perdón a todos aquellos que, a lo largo de la vida, en la búsqueda necesaria de lo que creí mi verdad, pude haber ofendido; y a mis propios errores que cometí con la pasión juvenil en que todo hombre y todo pueblo busca sus propios caminos. Yo creo que al final lo encontré, y que esa luz que veo ahora, ahí, en medio de las tinieblas del ocaso, es finalmente el camino.

Randy: Vuelvo otra vez a una pregunta que le hice hace un año. Habrá un simbolismo en este 500, la ceiba a la que se le dará la vuelta es la ceiba nueva, quizás es la premonición de la ciudad nueva que tiene que venir. Cuando Eusebio le de las vueltas ese día, esa noche, a la ceiba, qué le deseará a esta Ciudad en el futuro, en qué pensará.

Eusebio: Salud y futuro, y que cumplan lo que está escrito, “detente al paso caminante, adorna aquí un sitio”. Símbolo de salud, un árbol: un árbol que es como el árbol de la vida, a cuya sombra vivimos los cubanos. Ese árbol es también un símbolo que no puede haber ciudad sin naturaleza, de que es importantísimo para los cubanos -que creemos todavía felizmente, y es verdad, hasta cierto punto, que se lanza una semilla y nace una calabaza en el patio donde menos lo esperamos-, que, sin embargo, hay que cuidar, que la ciudad tiene que librarse de la polución, de la contaminación, que hay que salvarse, cuidar ese mar, hay que cuidar esta tierra, que hay que cuidar los jardines, las fuentes públicas, los monumentos.

Es más fácil condenar yo lo sé, que educar; es más fácil quitar un monumento que explicarlo. Pero ya esa hora pasó, ahora lo importante es educar. Y como dice el Presidente Miguel Diaz-Canel, no me dejen solo en esta batalla, que es la batalla por la decencia pública, en el origen latino de la palabra, la decencia es el comportamiento, es el sentido del honor, es el respeto a la propiedad ajena, es el respeto a lo tuyo y a lo otro, sabiendo que eso y lo tuyo es un bien común.

Es lo que desearé esa noche, como aquella vez en que dimos tres vueltas, iba Gabriel García Márquez, iba Fidel, íbamos dando la vuelta. Había muchos prejuicios, había algunos hasta dirigentes, que no querían darle la vuelta a la ceiba porque decían que era una especie de superstición; y entonces entró de pronto el destructor de todas las supersticiones, y entró delante de él el creador de todos los mitos, y le dio las tres vueltas a la ceiba y después preguntó, simpáticamente: “Oye Gabo, ¿y qué?”, pues bien, ese ¿y qué?, ese ¿y qué? es la respuesta a tu pregunta. Todo dependerá de nosotros y de ustedes jóvenes, y muchachos que pueden estar escuchando, esos mismos que me saludan en las calles de La Habana, o como el hijo de una amiga mía que le dijo un día a Fidel, el hijo de Katiuska Blanco, yo quiero ser Historiador de la Ciudad, y el otro, sorprendido y sonriente, me dijo: “mira, ahí lo tienes”. ¡Qué alegría tan grande! Sea él o sea otro, yo estoy convencido de que ya está y que, de un momento a otro, cuando nadie lo espere, Randy lo estará entrevistando.

Randy: Gracias Eusebio, gracias por haber perseverado todos estos sabios, gracias por la obra que ahí está, y como decía la entrañable Fina: “las piedras hablaran por usted”, gracias por esta hora, gracias por haber acompañado a esta Habana a sus 500 años, llevarla a puerto seguro y seguir mirando hacia el futuro, que creo que es lo más importante.

Eusebio: A ti.

(Transcripción: Yelen Torres Vázquez, Dinella García Acosta, Johan Bravo Borrell, Yuly Seuret Gómez)

* Tomado de Habana Radio: http://www.habanaradio.cu/culturales/eusebio-leal-la-habana-es-hoy-un-simbolo-completo-y-absoluto-de-la-nacion-cubana-video/