Jorge Freddy Ramírez Pérez

Agosto 22, 2020

La Revolución Francesa de 1789, produjo un efecto directo en las colonias del Caribe. Este acontecimiento se debió a la agudización de las contradicciones entre las clases sociales francesas, repitiéndose este fenómeno en la más prospera de las colonias galas, Saint Domingue. En Francia, la burguesía triunfó sobre la nobleza, este aporte socio-político se convirtió en ingrediente estimulante en los cambios políticos que involucraron a los colonos franceses en las postrimerías del siglo XVIII.

Al comenzar la revolución en 1791, la colonia de Saint Domingue dominaba en un 60% el mercado cafetalero del hemisferio occidental. Por efectos de la beligerancia, la producción se vio sensiblemente afectada, disparando los precios en el mercado y estimulando las producciones en otras áreas del Caribe, como Cuba, que no tardó mucho en convertirse en la sustituta ideal de Saint Domingue.

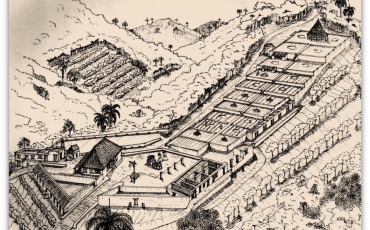

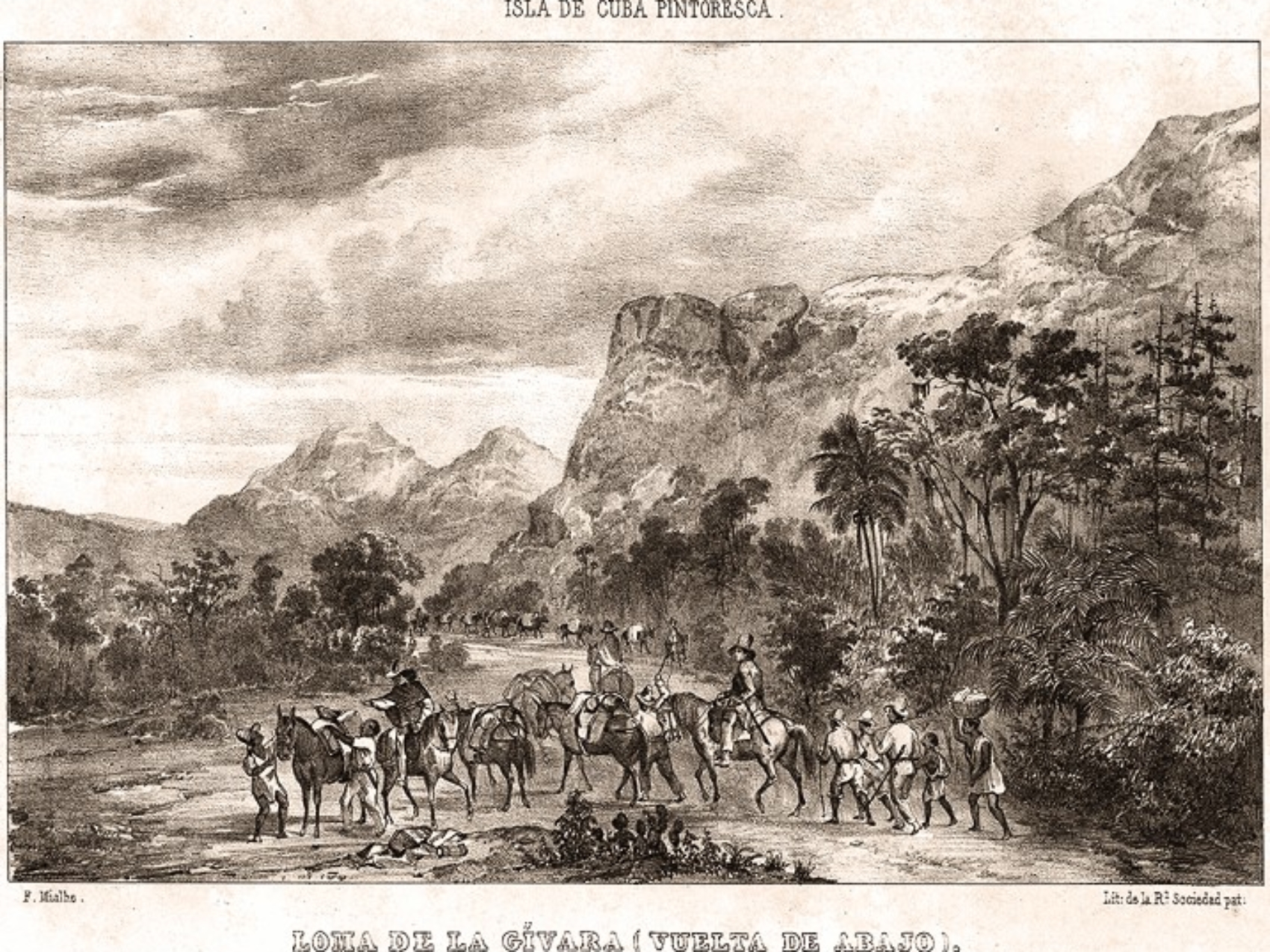

Distribución geográfica en Cuba de los cafetales franceses

Como consecuencia directa de esta revolución, se produjo la migración de progresiva de ciudadanos franceses. Este fenómeno estuvo marcado, en determinados momentos por el incremento del número y el tipo de inmigrante.

En Cuba, la inmigración francesa se vio estimulada por las transformaciones económicas que se estaban produciendo en esos momentos. Como política favorable, la administración española en la Isla, había promovido la inmigración blanca, lo que sirvió de marco propicio para la entrada de colonos franceses no sin preocupación, por temor a se repitiera lo ocurrido en Saint Domingue. Esta idea era patrocinada, fundamentalmente, por los hacendados criollos, sin dudas un paso acertado, ya que los inmigrantes eran portadores de altos conocimientos técnicos que contribuyeron al desarrollo agroindustrial cubano.

Algunos historiadores han dividido el proceso inmigratorio francés hacia Cuba en cuatro etapas, entre 1789 y 1804. A estas cuatro etapas inmigratorias hay que sumar una quinta, y que ha sido poco tratada y mucho menos cuantificada. La misma se halla estrechamente ligada con el restablecimiento de la paz entre España y Francia en 1811 y la derrota definitiva de Napoleón en 1814.

Ambos hechos estimularon un nuevo flujo migratorio hacia Cuba de individuos calificados, procedentes directos de varias regiones de Francia y del país vasco, tanto del lado francés como del español, cuyo número fue significativo. Un registro estadístico del 30 de noviembre de 1818, que puede servir de ejemplo, reportaba el arribo, al Departamento Occidental, de un grupo de franceses procedentes de Francia, de los cuales el 46% eran agricultores, lo que denota el carácter y composición de esta inmigración.

Todas estas oleadas inmigratorias aportaron numerosos caficultores hacia diversas regiones del país. Este fenómeno se produjo de modo irregular, con relación al número de inmigrantes y a las regiones donde arribaron. De acuerdo con la división político administrativa existente en Cuba durante la primera mitad del siglo XIX, la inmigración francesa tuvo un comportamiento diferente. Hacia 1809 en el Departamento Occidental los refugiados representaban el 11% del total de inmigrantes, mientras el resto se había asentado en el Departamento Oriental. Dentro del indicado porcentaje es necesario indicar que los inmigrantes no sólo provenían de Saint Domingue, sino también de Louissiana y otras colonias galas del Caribe. Los franceses procedentes del sur de los Estados Unidos eran portadores de una cultura y conocimientos técnicos enriquecidos a la sombra del desarrollo alcanzado en los estados del sur de Norteamérica.

Por su parte la inmigración en el Departamento Oriental constituyó una verdadera explosión demográfica entre 1790 y 1809, la cifra de refugiados ascendió a 7 449 individuos procedentes de Saint Domingue. Factores geográficos, de vecindad y de relaciones socioeconómicas que se remontan al pasado entre Cuba y la colonia francesa; así como las propias características económicas específicas de esta parte de la Isla, que la diferenciaban del resto del territorio insular, condicionaron el fuerte flujo migratorio, cuya desproporción respecto a occidente es evidente.

Expulsión de los colonos franceses. Proceso de desalojo

La aparente tranquilidad y seguridad que los colonos franceses habían encontrado en la Isla de Cuba se vio rápidamente frustrada. La invasión del Ejército Napoleónico a España en 1808 culminó con el apresamiento del Rey Fernando VII y el comienzo de la insurrección popular del 2 de mayo del indicado año. Para los refugiados franceses en Cuba fue el inició de una serie de situaciones adversas que tuvieron que afrontar. En América las colonias españolas quedaron subordinadas a una Junta Suprema fijada en Sevilla, que generó una feroz persecución contra los ciudadanos franceses radicados en aquellas, fundamentalmente en Cuba.

Con el pretexto de salvaguardar la seguridad de la Isla de Cuba, la Junta de Sevilla determinó la expulsión de los franceses radicados en ella. Esta medida generó una xenofobia en los círculos más reaccionarios existentes en el país, así como se convirtió en pretexto para desalojar y despojar de sus propiedades a los industriosos franceses.

A pesar de la presión antifrancesa, las autoridades españolas cedieron ante la pujanza de influyentes personalidades del círculo de hacendados criollos y las probadas muestras de las ventajas que produjo la inmigración francesa para la Isla. El Capitán General, Marqués de Someruelos, en oficio del 26 de agosto de 1808, dispuso que todos los franceses que no estaban naturalizados y deseaban hacerlo, podían acudir a los sitios indicados para su registro. A los franceses radicados en la Sierra del Rosario, se le dio la oportunidad de acudir a la Villa de San Antonio de los Baños, para efectuar los trámites oficiales.

Represalias contra ciudadanos franceses

A pesar de los esfuerzos para no emigrar, muchos de los caficultores franceses se vieron obligados a marcharse del país, para ello la administración española organizó las Juntas de Vigilancia, encargadas de velar por la expulsión de los refugiados franceses que eran considerados como “indeseables”, o que no se habían nacionalizado bajo la bandera española.

La expulsión de los franceses produjo serios trastornos en sus primeros momentos en las zonas cafeteras de la Isla, en particular en la Sierra del Rosario. Las amenazas contra los franceses radicados en la Sierra del Rosario, obligó al Capitán General a despachar un oficio el 22 de marzo de 1809 a los Capitanes de Partidos de la región, para que evitaran cualquier agresión contra los refugiados. Algunos franceses, ante el desenvolvimiento de los acontecimientos, solicitaron protección.

Aportes y expresiones culturales de los cafetaleros franceses. Corriente de la cultura francesa en los cafetales

La llegada de los franceses a la Isla fue bien vista por los círculos progresistas de Cuba, sobre todo el sector hacendístico, pues eran altamente apreciados las experiencias y conocimientos acumulados por ellos en sus colonias de América y en la propia Europa. Y no se equivocaron, pues el aporte francés fue significativo, en tal medida que incorporó y enriqueció la cultura cubana con elementos nuevos.

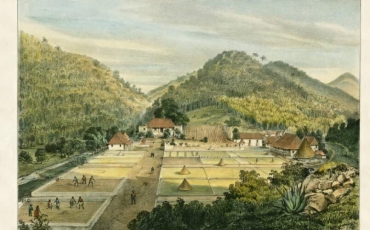

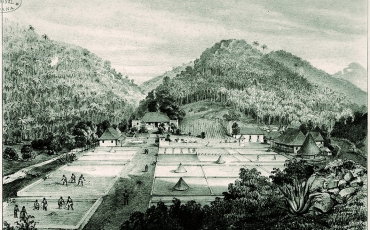

Es opinión generalizada que las tierras ocupadas por los caficultores franceses, en sus inicios, fueron atendidas con acierto, aplicando técnicas correctas que permitió la obtención de rendimientos adecuados, a corto y mediano plazos, con los propósitos de rentabilidad y comercialización propuestos. Además, el área atendida por ellos y el territorio bajo su influencia “[…] mejoró considerablemente en todos los aspectos: en el cultivo, en las comunicaciones, en las construcciones de viviendas, en las industrias, etc., además de recibir múltiples beneficios en el aspecto social […]” [1].

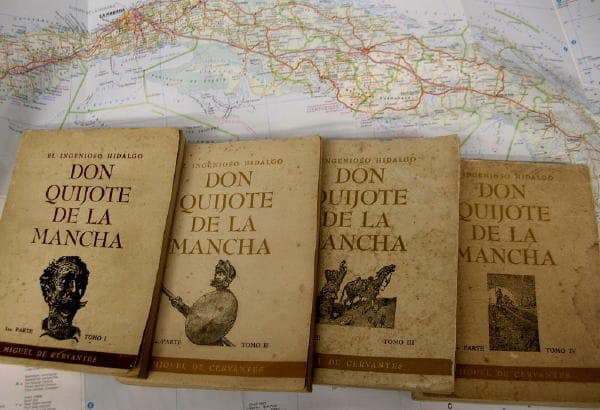

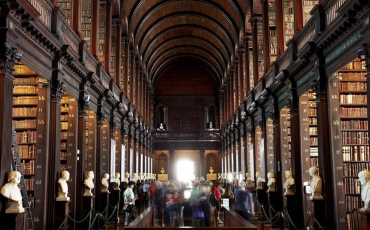

La hacienda cafetalera no fue sólo una empresa agroindustrial, sino que también muchas de ellas se convirtieron en centros de cultura, con bibliotecas dotadas con excelentes libros científicos y de literatura universal. La ilustración de alguno de estos inmigrantes les hizo merecedor de participar y ser miembros de instituciones como la Sociedad Económica de Amigos del País, a la cual hicieron importantes aportes en el desarrollo científico-técnico de Cuba.

El optimismo y el ímpetu con que iniciaron el fomento de sus haciendas los franceses sirvieron de estímulo a los criollos, que de igual modo se lanzaron a la fiebre cafetalera, pues nunca antes se había desarrollado la agricultura como a partir de la llegada de tan útil inmigración.

En la Sierra del Rosario los principales aportes y manifestaciones culturales francesas estuvieron vinculados a la arquitectura, botánica, literatura y artes manuales. La arquitectura es el mayor exponente, o al menos sus testimonios son los que mejor se han conservado, al edificarse instalaciones siguiendo códigos y formas europeas, propias de las regiones de procedencia de muchos de los inmigrantes, las cuales fueron adaptadas a las condiciones tropicales. Es significativo que haciendas con destino agrícola y en plena serranía, alejadas de los centros urbanos, fueron construidas con gusto tan refinado, fácil de apreciar en la actualidad en las ruinas de los cafetales Santa Catalina, San Pedro, El Contento, Santa Susana, Liberal y Buena Vista, entre otros.

Vigencia de los aportes culturales

Desde el punto de vista etnocultural los franceses aportaron costumbres, tradiciones y dejaron la huella de su presencia en sus descendientes, cuyos individuos se ubican con cierta facilidad a través de los apellidos.

Muchos inmigrados franceses llegaron a la región en compañía de sus familias ya creadas y otros en estado de soltería, contraerían matrimonio con criollos y españoles, produciendo un proceso de fusión étnica. En el habla, incorporaron numerosos vocablos que con el paso del tiempo han sufrido sustanciales cambios, tales como secadero o tendal, basicol, tahona, entre otros.

En la botánica fueron innumerables las plantas introducidas por los refugiados franceses, tanto ornamentales como de valor alimentario y maderable; algunas de estas plantas estaban en función de proveer de sombra los cafetos. La introducción del mango macho en la Isla ocurrió con la llegada de los franceses, este árbol originario de la India, rápidamente se propagó por el lomerío.

Otras especies de plantas se convirtieron en invasoras y desplazaron las exiguas variedades que sobrevivieron a la tala indiscriminada que durante siglos caracterizó el panorama forestal de la región, este es el caso de la pomarrosa, planta del Asia tropical que rápidamente se adaptó a las condiciones de la región. En la actualidad, aún no se tiene certeza de cuál fue el objetivo de los franceses al introducirla.

Otras variedades botánicas introducidas fueron el Mamey de Santo Domingo, cuyo fruto es ampliamente utilizado por la población y el exótico árbol del pan. Entre las plantas ornamentales el lirio rojo ha resistido el paso del tiempo y se ha convertido en planta silvestre.

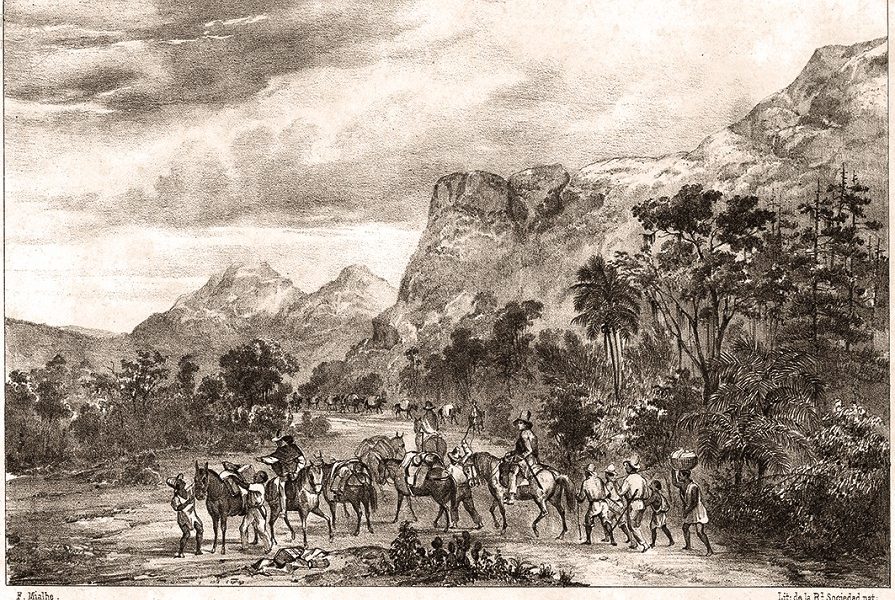

La celebridad alcanzada por los cafetales franceses fue tal que los círculos intelectuales dentro y fuera del país se vieron atraídos, arriesgándose algunos de ellos a incursionar por las empinadas montañas y dilatadas llanuras, con tal de conocer la obra y la ilustración de los franceses, entre los viajeros que visitaron estas haciendas se encuentran: los criollos Pedro José Morillas, Cirilo Villaverde y los extranjeros Abiel Abbot, Fredrica Bremer, la Condesa de Merlín, Jacinto Salas y Quiroga y Samuel Hazart, entre otros.

Notas

* Conferencia presentada en el I Coloquio Presencias europeas en Cuba, 2017, del Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba-Europa: Palacio del Segundo Cabo.

[1] Fernando Boytel Jambú: Franceses en la Sierra Maestra: Algunos aspectos de la tenencia de la tierra. En: “Del Caribe” (Santiago de Cuba), 1987, año III, No.7, p.59.

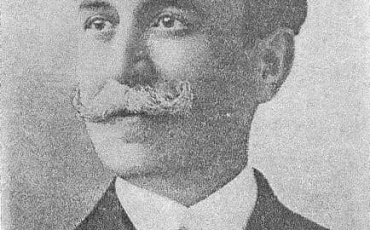

Jorge Freddy Ramírez Pérez: Doctor en Ciencias Históricas en cotutela por la Universidad Hermanos Saíz Montes de Oca, Pinar del Río, Cuba, y por la Universidad de Alicante, España. Profesor Asistente de la Universidad de Pinar del Río y en su Centro de Investigaciones de Gerencia, Desarrollo Local y Turismo. Su línea de investigación gira en torno a los cafetales franceses en la Sierra del Rosario y el ecoturismo. Es coautor de libros como Francia en Cuba: los cafetales de la Sierra del Rosario (1790-1850) (2004), Candelaria: fundación y fomento (2008) y Cuba, pasaje a la naturaleza: Guanahacabibes (2009).

Por su meritoria labor ha recibido varios premios y distinciones. En 2004 y 2005 la Distinción Luis Montané Dardé y el Premio Anual al Mérito Científico Rafael Morales. En 2008 la Universidad de Pinar del Río le otorgó el Premio al Mérito Científico y en 2009 el MINTUR le confirió el Premio Nacional de Historia del Turismo. Es miembro de la Sociedad Espeleológica de Cuba, la Unión Nacional de Historiadores de Cuba, Ediciones Loynaz y la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba.