Eusebio Leal Spengler

Noviembre 20, 2020

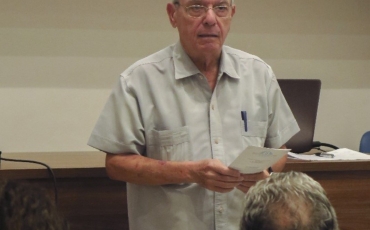

Con mucho placer inauguramos este II Coloquio de las Presencias europeas en Cuba: Personalidades europeas en Cuba. Sobre este tema van a dilucidar y a debatir las conferencias que han de celebrarse en esta ocasión tan importante. Me alegro de verlos reunidos y me alegro de que el Palacio del Segundo Cabo cumpla el cometido para el cual fue diseñado, como centro de interpretación de relaciones mutuas. Me alegro muchísimo de que esa vocación sea subrayada cada día con nuevas iniciativas, que van desde la búsqueda de una señal evidente del arte o la cultura de los países que integran la Unión [Unión Europea] en el Palacio, para que sientan una identificación con él, y se vean en él representados. También, en la necesaria difusión del pensamiento y conocimiento en todas las ramas de las ciencias del saber, de la vida cultural en términos generales y, en este caso, abordando a importantísimas personalidades, muchas de las cuales pasan como en puntillas a esta altura de la historia y es como si volver a encontrarlas resultase un descubrimiento.

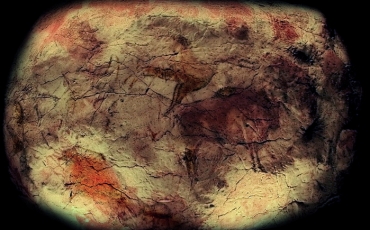

¿Qué podemos decir cuando hablamos de los temas históricos y hacemos suposiciones de lo que pudo pasar, de lo que fue, pudo ser posible y no fue? Con esto me refiero a que en 1992 se produjo un debate grande en todo el continente americano sobre cómo debíamos abordar el tema del “descubrimiento” de América. En Cuba, el Dr. Antonio Núñez Jiménez trató de hallar una fórmula: el descubrimiento o el encuentro reciproco entre las culturas del nuevo y el viejo mundo.

En realidad, América era nueva para Europa, vieja para sí misma. No sabemos en realidad si existió alguna vez un concepto sobre todo el continente como un conjunto geográfico, etnológico, cultural y político. Lo cierto es que, grandes civilizaciones habitaron en esta parte del mundo y, como todo lo que suele compararse, resulta equívoco a los ojos del investigador este tipo de comparación. Se trata de decir que una parte, quiere decir Europa, personificada y representada, en nuestro caso, por la figura del almirante Cristóbal Colón, era el proceso civilizatorio, y que del lado de acá se encontraba la barbarie.

Hace unas pocas horas se acaba de hacer un descubrimiento importantísimo gracias a la tecnología y es que, sin tocar los grandes bosques centroamericanos, se ha podido realizar una imagen de las grandes ciudades mayas que permanecen más allá de las pirámides, los observatorios y caminos ya descubiertos, y hablan de que las hipótesis anteriores sobre la densidad poblacional, por ejemplo, se derrumban ante la existencia de un vaso comunicante entre lo que fueron consideradas ciudades estados que se derrumbaron por una causa, todavía hoy, digna de todo tipo de especulaciones, aproximadamente en el siglo X de nuestra era, y que ya eran arqueología y antigüedad cuando fueron, por vez primera, avizoradas por los hombres de Europa.

Cuando Cortés llegó a México procedente de Cuba, todo esto ocurre en el año 1519, se sorprende por venir de Italia y haber estado en las grandes campañas militares del gran capitán Gonzalo Fernández de Córdova, de que le resultaba familiar la civilización que estaba levantada sobre el lago de Tenochtitlán, con calzadas, con sus palacios, con sus templos, aunque absolutamente diferentes, al mundo que ellos recordaban. Cuando otro ve sobre el lago venezolano actual un palafito, le llaman a aquel palafito una Venezuela, quiere decir, una especie de Venecia.

Continuamente la memoria de Europa venía sobre lo que aparecía ante nosotros. Quizás el diario de Colón sea el libro obligatorio de lectura, porque en el diario se suceden las comparaciones. Por ejemplo, al llegar frente a la costa atlántica de Holguín, dice y razona casi poéticamente “margaritas y bledos como en Andalucía en verano”. O le recuerda la Peña de los enamorados aquel largo montículo que trae a su memoria lo que venía de España del sur.

Para los españoles que llegaron posterior a aquel grupo inicial, la visión de España debía repetirse a partir de su propia memoria cultural, sentimental, culta, y construyeron una nueva España, una Castilla del oro, una nueva Galicia, por ejemplo, una nueva Granada, tratando de reproducir ese mundo. Hasta cierto punto, ese mundo, que era también profundamente mestizo de culturas y civilizaciones, todo lo que coincidió en el Mediterráneo volvía ahora a aparecer ante ellos en la forma de pueblo nuevos.

¿Qué habría ocurrido de haber sido a la inversa? ¿Qué habría ocurrido de no haber ocurrido? ¿Cuál habría sido el desarrollo de los pueblos y las civilizaciones que habían alcanzado en el mundo azteca, en el mundo peruano, un grado de concentración de poder, en que las pequeñas civilizaciones y culturas que formaron ambas latitudes del continente, habíase ya formulado como estados en un periodo de desarrollo superior? Sin embargo, pesa sobre esto grandes incógnitas. ¿Por qué no la rueda, por ejemplo? No que no había un animal capaz de hacer tracción del carro, sin embargo, en China, todavía hoy, se lleva el carro por una persona que lo arrastra. ¿Por qué no la rueda? ¿Por qué no una formulación idiomática escrita, en el caso del Perú? ¿Por qué solamente el enigma de los pequeños cardones anudados con los cuales se pueden realizar las cuentas, como en el ábaco oriental? ¿Por qué no otras expresiones que permitieron se convirtieran en los jinetes del Apocalipsis el caballo, el acero, la rueda y la pólvora, por ejemplo, que son los elementos dominantes?

Sin embargo, en ese intercambio necesario surgieron también deslumbramientos. El deslumbramiento ante un tubérculo de los Andes, la papa, que se lograba deshidratar, aprovechando las intemperancias del clima andino y que conquistó a Europa. ¿Por qué el maíz, llamado equívocamente el grano turco, se convirtió en determinante para la alimentación de las personas y del ganado? ¿Qué pasaría hoy en Bélgica, en Alemania, en Suiza, sin aquellas pequeñas semillas encontradas en el mercado de Tenochtitlán como moneda de cambio: el cacao? ¿Qué pasaría en Italia para hacer la piza, sin el tomate centroamericano, llamado allá pomodoro? ¿Qué pasaría y qué sería de nosotros sin el buey y la vaca, sin la gallina díscola, sin la insaciable cabra y la oveja, que modificaron todo el panorama económico hasta ese momento sostenible? ¿Qué ocurrió con el intercambio de enfermedades? Todavía hoy se discute la procedencia de algunas.

Entonces, el intercambio fue diverso. Por amor o por la fuerza surgió un mestizaje. Primero por la ausencia de la mujer en la conquista, mayoritariamente; y segundo, por la pasión despertada por una nueva forma de belleza, absolutamente diferente. De otra manera no se puede concebir el amor de Cortés por la que fue llamada Doña Marina, y “Malinche” para los que consideran de su relación con él una traición. Sin embargo, José Martí señala que, con Martín Cortés, hijo de ambos, le nació al conquistador en América el primer rebelde.

¿O, qué pensar de la odisea en el Marañón de Lope de Aguirre? ¿Qué pensar de aquella primera República imaginaria proclamada en ese intento descabellado de crear, en ese ámbito tan extraño y tan ajeno? Se han hecho películas, novelas; hasta el gran escritor venezolano Miguel Otero Silva ha escrito una obra memorable, por solo citar una, sobre la locura de Lope de Aguirre.

Conquistadores y predicadores que comenzaron a ver el surgimiento de una nueva situación bajo un cielo nuevo y una tierra nueva: una nueva teología. Era necesario una adecuación y esa adecuación surgió de la fantasía o de la imaginación, o de una revelación divina. De esa manera, la Virgen de Guadalupe de extremeña se convirtió en aquella que, ya de antigüedad sobre ese cerro, veneraban los antiguos como una deidad en forma de mujer. Se convirtió en la aparecida en las tierras de Portugal, después del Tratado de Tordesillas y Alcobendas que dividió el mundo a partir de que el Papa, que era valenciano, el Papa Alejandro VI, el Papa Borgia, pasó su dedo sobre el globo terráqueo, queriendo poner paz entre las dos potencias que en ese momento se disputaban el dominio del mar.

Sin embargo, Portugal estaba demasiado entretenida y conmocionada con sus descubrimientos a lo largo de la costa africana, para interesarse en aquello que, según una arraigada tradición, el suegro de Colón le reveló como secreto: “más allá de las columnas de Hércules, hay otro mundo”. Ese otro mundo que él vio cuando enfrentó a leguas de distancias en la mar, la salida de un río cauteloso que venía de lo que consideraba la “teta del mundo”. Creía que allí estaba el cresoneso aureo o se encontraba el paraíso terrenal perdido. En realidad, cuando se acerca al conocimiento verdadero como navegante, hombre de un poderoso y extraordinario olfato sensitivo, dice en esta parte “vuestras majestades tienen un otro mundo”. Se derrumbaba el concepto ptolemaico sobre la forma de la Tierra. Nacía una nueva concepción, la que él había dialogado a lo largo del tiempo con el gran sabio florentino Paolo del Pozzo Toscanelli, cuyas cartas con Colón son muy interesantes para interpretar el viaje colombino.

¿Qué habría pasado si una de las cuatro repúblicas marineras italianas hubiera sido la protagonista? Quizás Génova, con más probabilidades que Amalfi, o que Venecia, interesada solamente en establecer relaciones de comercio en el Mediterráneo, que apuntaban al oriente. En realidad, le correspondió a Cristóbal Colón, y es lo inexorable. Lo importante no fue su viaje de llegada. Lo que conmovió al mundo y cambió la historia fue su regreso, el volver. ¿A dónde volvió? A Portugal, llevado por la tempestad. ¿Cuál fue la primera lección de geografía? La que ofrecieron los indígenas de Cuba al rey de Portugal, tomando habas y colocándolas sobre el mantel, señalando que procedían de islas. O esa escena cuando la reina católica recibe, en el Monasterio de Guadalupe, para ser bautizados a los indígenas antillanos con nombres españoles por vez primera, cuando todavía se discutía si el hombre americano tenía o no un alma inmortal, cosa que fue resuelta en el famoso debate teológico e ideológico que se realiza en Valladolid y en el cual las Casas, para algunos el autor de la leyenda negra y para otros, fundamentalmente para nosotros los americanos, el primero que, a partir de su vocación como fraile dominico, como también lo fue Montesino y lo fueron otros pioneros de la desacralización de la conquista como sucedo de dominación que trata de imponer como criterio una forma superior que es la evangelización: trasladar el concepto cristiano de Europa y de la España que en ese momento acababa de consumar la reconquista de los territorios en los cuales los pueblos árabes habían permanecido desde el año 711, hasta que se colocó la bandera de los reyes sobre lo alto del torreón de la antigua fortaleza y castillo granadino.

Del encuentro de las culturas del nuevo y el viejo mundo nació una nueva civilización totalmente diferente, sin que por esto quiera yo prescindir de la pervivencia en América de la comunidad indígena que hoy, precisamente hoy, 500 años después, reivindica sus derechos de identidad, cosa que en realidad es un acontecimiento de importancia grande, sobre todo porque prueba que el indio americano no fue exterminado sino que está ahí, vive ahí, independientemente de la intensidad del choque, de la violencia del abrazo, del sentido dominador del recién llegado, que al final, de conquistador, se vuelve conquistado.

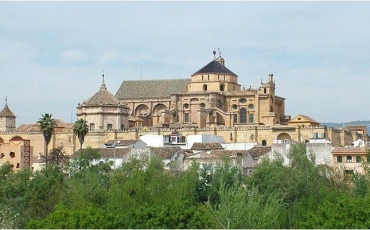

¿Y cuándo será conquistado? Cuando nazca de ese mestizaje una forma nueva de civilización. Se ve mucho en México, cuando vemos las imágenes pintadas por los artistas en las cuales nace el mundo de las castas, hasta que irán apareciendo voces tan importantes como, la de la peor de todas, Sor Juana Inés de la Cruz, voz americana; Rosa de Lima; o, Martín de Porres, también en Lima, un negro donado al convento de Santo Domingo y que se convierte en el primer santo negro de la iglesia occidental y del continente americano. Es también en el inca Garcilaso de la Vega, la voz grande, enterrado precisamente en un lugar deslumbrante: en la mezquita de Córdova, porque el mundo del judaísmo, el mundo del islam, en agosto de 1492, se trasladó también a América. Y ya puede afirmar el obispo Baca Calderón, años después en La Habana, que la ciudad estaba infestada de moriscos y, sobre la fachada del Convento de San Francisco de Asís en La Habana, aparece la estrella de Israel grabada en el escudo de un prelado. Lo descubrió el historiador César García del Pino en los documentos testamentarios del obispo Pedro Agustín Morel de Santa Cruz, nacido en la actual República Dominicana, en la isla de La Española, que murió judaizante en el momento final de su vida.

Una cultura abarcadora, que hizo a Europa ver diferente al mundo, que amplió el mundo. Era el mundo en que Miguel Ángel ampliaba en la arquitectura, en que Rafael lo hacía en la pintura, en que Palestrina lo hacía en la música, en que Tomás Luis de Victoria lo realizaba en el pensamiento, en que las Casas y Montesino lo hacían en el tema de los derechos humanos. Por eso, cuando miramos el conjunto de las relaciones, tienen que basarse fundamentalmente en el hecho cultural, que es determinante, que no permite una visión más amplia, más universal, más importante, menos opresiva, más comunicativa, más dialogante, más humana, más esperanzada y, por ende, con una visión de futuro.

Cuando ante la urgencia de restaurar mi ciudad, que el año próximo cumplirá su 500 aniversario, tuve que enfrentar la posibilidad de realizar un proyecto, en mi primera y única visita a la Unión Europea, que fue muy importante y cordial, hablando con antiguos amigos que se encontraban entonces en el seno de los organismos europeos, encontré eco para una iniciativa: un lugar para la interpretación de las relaciones recíprocas. Para que esa idea lograra ser modelada fue necesario mucha discusión, con mis propios colaboradores y conmigo mismo. No había sido solamente una iniciativa para buscar dinero. La cuestión no era solo economía, era cultural. Teníamos que hallar una respuesta cultural para un centro histórico vivo, donde está presente en la arquitectura, en la forma de hablar, en la forma de vivir, en el componente étnico, social y espiritual de los cubanos, su sentido ecuménico de la vida, de la cultura y la sociedad.

Si entramos en Centro Habana vemos la arquitectura más imaginativa, llena toda de pájaros, de rocallas, de esculturas, de atlantes, de visiones maravillosas, todo ello creado con una increíble capacidad de soñar. Es el eclecticismo, lo que quizás más conviene a nuestros gustos.

No creo, y así lo conocí en mis clases, que la Edad Media era un periodo oscuro. Al contrario, fue un momento de grandes iluminaciones y grandes creaciones. Solamente puede interpretarse cuando alguien entra en Chartres, o uno va a la catedral de Amiens, o cuando uno va a alguno de los otros grandes monumentos europeos que explican esta época. Una época de oscuridad y de barbarie peor que la nuestra, ninguna. Sin embargo, es el tiempo que nos tocó vivir, no pudimos escoger otro. Por tanto, por su naturaleza, es el mejor porque es el nuestro.

Debemos encarar esa realidad apasionadamente, cultamente. Por eso la necesidad, en una cultura insular, de hablar las lenguas, de comunicarse con el mundo, de asomarse al Malecón, o pensar que el mar no separa sino une. Y las relaciones con Europa son fundamentales, sobre todo en el caso de las relaciones culturales, que es el tema que me corresponde. Cuando no se puede hablar de ninguna otra cosa, que son generalmente batallas mecánicas, debemos apelar a la espiritualidad, al sentido de la razón pura, y entonces encontraremos cuánto influyó en nosotros, particularmente en Cuba.

Cuando pensamos en nuestras relaciones con Inglaterra, con o sin el Brexit, debemos afirmar que el desarrollo de Cuba, y particularmente de La Habana, se produjo en que rompe y fractura el monopolio comercial de Sevilla, patria espiritual y de memoria de nosotros, y aparece de pronto el comercio con el norte. La arqueología que aparece en el Castillo de la Fuerza revela los caminos de ese comercio: el comercio de la azúcar, el comercio del tabaco, el comercio de los rones. Cuando hablamos de las relaciones con los Países Bajos, entonces prohibidas porque protagonizaban una guerra que duró un siglo con España, resulta ser que en las excavaciones en la Plaza Vieja encontramos las pipas de fumar que traían los que venían de Flandes. Y cómo no acudir a las imágenes del Museo Nacional, donde los cubanos coleccionaron las tablas y las pinturas de los grandes maestros del arte de los Países Bajos. Cómo prescindir, cuando hablamos del mundo de nuestra cultura, de Alemania, o de Italia, o de Francia, o de Portugal, o de cualquiera de las naciones aquí hoy representadas.

Siento esa realidad, no podemos prescindir de esa realidad. Está en el idioma, está en las costumbres, está en las formas de vestir, aunque a veces sean un poco arbitrarias. Como decía Martí, “éramos una visión con el calzón de Inglaterra y con la montera de España”.

Interpretar, reunir, encontrar. Cómo podemos hablar de las ciencias naturales en Cuba sin Humboldt, cómo podemos hablar sin esas grandes figuras de la historia que estuvieron con nosotros. Cómo hablar de la geografía y la cartografía cubana sin pasar por esa sala [Sala de Cartografía, Palacio del Segundo Cabo] y encontrar de quiénes son herederos nuestros cartógrafos y geógrafos.

Pertenecemos a una civilización occidental y cristiana, lo que ocurre es que el mundo cambió a partir del viaje de Colón. Hoy, China es una realidad; antes era un sueño solo imaginado por el almirante en las lecturas de Marco Polo. Hoy es una realidad esa ampliación del mundo. Hoy conocemos el mundo del oriente mucho más allá de lo que conocimos de la España musulmana que llegó a nosotros. Así está escrito en el verso de Martí: “amo la tierra florida, musulmana o española, donde rompió su corola la poca flor de mi vida”.

Esa es la verdad. Ver con los ojos de mundo. Isla en lo geográfico, jamás en la cultura. Ese es el mensaje y esa es la razón de ser de la intensa relación que debemos tener con Europa. Por eso hablamos de Iberoamérica, pero nosotros somos hispanoamericanos, porque ese concepto ibérico llegó a nosotros solamente posterior. Martí tratando de resolverlo se planteó “nuestra América”, que llevó ese nombre por el cartógrafo Américo Vespucio, que no fue, por cierto, envidioso de la gloria de Colón.

Sin embargo, cuando Bolívar quiere definir su gran creación política, le llama Colombia, devolviéndole el nombre de su creador. ¿Saben por qué? Porque los hechos históricos se pueden explicar, pero no se pueden mutilar. Sería dar coces con el aguijón, como se dice, si tratamos ahora de decir que somos indígenas, en el caso de Cuba, nosotros somos africanos, nosotros somos hispanodescendientes. No, nosotros somos cubanos, que somos el fruto del encuentro, y contribuiremos a la paz y cultura futura en la medida en que veamos al cubano como una síntesis de culturas y civilizaciones, que una vez en este mar Caribe, se convirtió en el Mediterráneo americano.

Esta es, a mi juicio, la única verdad defendible y posible.

Muchas gracias.